「助けて」という次々と起こる声を無視できなくなり、その日は暗くなるまで朝飯、昼飯はおろか水も飲まず…

「大地震が起こったとき」

1964年の新潟地震や1978年の宮城沖地震など東日本で大きな地震はありましたが、私は何の根拠もなしに「関西では地震は発生しない」「ここは安全な地域である」と思い、安穏とした気分でいました。

ところが、1995年1月17日午前5時46分、眠りをむさぼっていた時に、いきなりドーンという音と同時に、ベッドごと数十センチ放り上げられました。揺れも音もない不気味な時間のあと、激しい横揺れとガラガラと瓦の落ちる音で「とてつもない地震のまっただ中に放り込まれた」という恐怖心が初めて湧いてきました。

大きく揺れてはそれが止まるという断続的な状態のなか、揺れの小さい時をねらって、家族全員が布団をかぶり公園に逃げたのですが、余り多くの人がいません。空が白み始めた時、いつも見ている2階建ての家が何か変に低く見えるのです。周辺は戦災にもあっていない古い家や、戦後の貧しい時に雨後の竹の子のように建った家が多く、それらの1階がつぶれ、多くの人がその下で苦しんでいたのです。だから、公園に人が少なかったのでした。

それが6,437人(関連死・不明934人を含み)が犠牲になり、約10万戸の家が全壊し、約80haが焼失した「阪神・淡路大震災」という予期せぬ不幸の始まりでした。瓦で屋根がベコベコになった車のラジオを入れると、「関西方面で大きな地震があったようす」の繰り返しで、神戸のまちはどうなっているのか、何の情報も入りません。

市役所はどうなっているのか、一刻も早く駆けつけねばと気持ちはあせるし、かと言って朝晩挨拶を交わす人が家の下で苦しんでいるのを見捨てることも出来ません。どうすればいいのか、せめて両隣だけでも救出してから、出勤しようとしたのですが、そんな甘い考えではすみませんでした。「助けて」という次々と起こる声を無視できなくなり、その日は暗くなるまで朝飯、昼飯はおろか水も飲まず救出作業をせざるを得ませんでした。

管理職であった立場上、「出勤しなかったことが役所の規範に反する行為ではなかったのか」、「一人でしたせいぜい10名ほどの救助行動が正しかったのか」、「救助にのみ明け暮れたのがよかったのか」と、その時の迷いの気持ちは今でも消えることはありません。

息子さんを亡くしながら、当日職務優先で駆けつけた人もありましたし、家が倒壊したなか、母親を避難所に預け、長靴にパジャマと防寒ジャケットだけで、毎日廊下で寝ながら職務に取り組む職員もいました。出勤した職員にしても、道々助けを求められ、腕を引っ張られるなか、その手を振り切った行為が人間として正しかったのか、迷いを残しているのです。

救出にあたり使った道具は車のジャッキでした。わずかな柱や梁の間にジャッキをかまし、ほんの少し持ち上げるだけで、挟まれた足が抜けた人もありました。家の中央部で下敷きになった所へは、ジャッキで少し持ち上げ、折れた柱の切れ端を挟み、安全を確保しながら進んだのですが、余震の中で自らも下敷きになる可能性がゼロではなかったと思うとぞっとします。

午後4時頃に救出し、にっこり笑い「ありがとう」と言ってくれた娘さんが、数日後に亡くなったと聞いた時、なぜ?という思いもありました。当時はトリアージという言葉も知らず、DMATという医師グループの派遣チームも無かったように思います。近所の人が一生懸命救出にあたってくれたが、助け出せないなか、隣人に対し、「ありがとう。もう逃げてくれ」と意識のあるまま、炎に包まれて亡くなった主人の最後の姿を、仮設住宅で聞いた時は慰めの一言さえ出ませんでした。

そのように下敷きになった約35,000人の内、8割以上は近所の住民により助けられているのです。駆けつけた自衛隊、警察、消防隊には人数にも限界があり、当時は救出の訓練や道具なども備えていなかったとも聞きましたし、救出した人のほぼ半数が亡くなった状態だったのです。

今思うことは、そうした時に「いかに早く助けるか」であり、それには近所の繋がりが重要で、それを支えるものとして、災害対策基本法に追加された「地区防災計画」の策定を行う大切さを痛感しています。「隣は何をする人ぞ」の時代から「向こう三軒両隣」を再び見直して欲しいと強く思うのです。

片瀬範雄(かたせ のりお)

—1943年生まれ、震災当時は神戸市都市計画局計画部工務課長、現在は神戸防災技術者の会(K-TEC)に所属

(*ドローイングのもとになった写真は神戸市提供のもので、文中との関連はありません)

「大地震が起こったとき」

1964年の新潟地震や1978年の宮城沖地震など東日本で大きな地震はありましたが、私は何の根拠もなしに「関西では地震は発生しない」「ここは安全な地域である」と思い、安穏とした気分でいました。

ところが、1995年1月17日午前5時46分、眠りをむさぼっていた時に、いきなりドーンという音と同時に、ベッドごと数十センチ放り上げられました。揺れも音もない不気味な時間のあと、激しい横揺れとガラガラと瓦の落ちる音で「とてつもない地震のまっただ中に放り込まれた」という恐怖心が初めて湧いてきました。

大きく揺れてはそれが止まるという断続的な状態のなか、揺れの小さい時をねらって、家族全員が布団をかぶり公園に逃げたのですが、余り多くの人がいません。空が白み始めた時、いつも見ている2階建ての家が何か変に低く見えるのです。周辺は戦災にもあっていない古い家や、戦後の貧しい時に雨後の竹の子のように建った家が多く、それらの1階がつぶれ、多くの人がその下で苦しんでいたのです。だから、公園に人が少なかったのでした。

それが6,437人(関連死・不明934人を含み)が犠牲になり、約10万戸の家が全壊し、約80haが焼失した「阪神・淡路大震災」という予期せぬ不幸の始まりでした。瓦で屋根がベコベコになった車のラジオを入れると、「関西方面で大きな地震があったようす」の繰り返しで、神戸のまちはどうなっているのか、何の情報も入りません。

市役所はどうなっているのか、一刻も早く駆けつけねばと気持ちはあせるし、かと言って朝晩挨拶を交わす人が家の下で苦しんでいるのを見捨てることも出来ません。どうすればいいのか、せめて両隣だけでも救出してから、出勤しようとしたのですが、そんな甘い考えではすみませんでした。「助けて」という次々と起こる声を無視できなくなり、その日は暗くなるまで朝飯、昼飯はおろか水も飲まず救出作業をせざるを得ませんでした。

管理職であった立場上、「出勤しなかったことが役所の規範に反する行為ではなかったのか」、「一人でしたせいぜい10名ほどの救助行動が正しかったのか」、「救助にのみ明け暮れたのがよかったのか」と、その時の迷いの気持ちは今でも消えることはありません。

息子さんを亡くしながら、当日職務優先で駆けつけた人もありましたし、家が倒壊したなか、母親を避難所に預け、長靴にパジャマと防寒ジャケットだけで、毎日廊下で寝ながら職務に取り組む職員もいました。出勤した職員にしても、道々助けを求められ、腕を引っ張られるなか、その手を振り切った行為が人間として正しかったのか、迷いを残しているのです。

救出にあたり使った道具は車のジャッキでした。わずかな柱や梁の間にジャッキをかまし、ほんの少し持ち上げるだけで、挟まれた足が抜けた人もありました。家の中央部で下敷きになった所へは、ジャッキで少し持ち上げ、折れた柱の切れ端を挟み、安全を確保しながら進んだのですが、余震の中で自らも下敷きになる可能性がゼロではなかったと思うとぞっとします。

午後4時頃に救出し、にっこり笑い「ありがとう」と言ってくれた娘さんが、数日後に亡くなったと聞いた時、なぜ?という思いもありました。当時はトリアージという言葉も知らず、DMATという医師グループの派遣チームも無かったように思います。近所の人が一生懸命救出にあたってくれたが、助け出せないなか、隣人に対し、「ありがとう。もう逃げてくれ」と意識のあるまま、炎に包まれて亡くなった主人の最後の姿を、仮設住宅で聞いた時は慰めの一言さえ出ませんでした。

そのように下敷きになった約35,000人の内、8割以上は近所の住民により助けられているのです。駆けつけた自衛隊、警察、消防隊には人数にも限界があり、当時は救出の訓練や道具なども備えていなかったとも聞きましたし、救出した人のほぼ半数が亡くなった状態だったのです。

今思うことは、そうした時に「いかに早く助けるか」であり、それには近所の繋がりが重要で、それを支えるものとして、災害対策基本法に追加された「地区防災計画」の策定を行う大切さを痛感しています。「隣は何をする人ぞ」の時代から「向こう三軒両隣」を再び見直して欲しいと強く思うのです。

片瀬範雄(かたせ のりお)

—1943年生まれ、震災当時は神戸市都市計画局計画部工務課長、現在は神戸防災技術者の会(K-TEC)に所属

(*ドローイングのもとになった写真は神戸市提供のもので、文中との関連はありません)

1 月 30 日に家族全員で倒壊後全焼した市場の入り口前で撮影したもの…

人生の分岐点となった“阪神淡路大震災”

私が生まれてから50年後に起きた“阪神淡路大震災”、この震災によって、自宅は全壊、その後の火災で全焼してしまい、市場の中で漬物業を営んできた私の人生は180度変化することになってしまいました。

震災による被災地は、商店街や市場の集積する地域で、焼け出された人々の応急的な仮設店舗や住宅を建設するため、私は漬物業を廃業し、約6か月で「仮設店舗パラール100店舗」と「仮設住宅久二塚ファイブ122戸」の建設に関わりました。

その後5年間、仮設店舗の管理運営などを経て、仮設の震災復興事業を終え、ボランティアとして地域のまちづくり組織や震災復興の体験学習などのお手伝いをしながら、長田区役所から依頼の「まち育てサーポーター」として3年間お世話になった時に、昔の写真や毎年保存している長田区役所の年代別写真などが大量に放置されていたのを知りました。

その整理保存を手掛けることとなり、あわせて震災によって多くの写真類も焼失している実情もあり、区役所以外の学校や神社仏閣などの写真類も整理保存することになりました。写真の整理保存などの作業は初めてでした。

この長田での整理保存を行っている情報が神戸市広報課の耳に入り、その後3年間にわたって約15万点の写真を整理保存することになりました。現在はそれらの写真類の一括保存と活用するための組織「神戸アーカイブ写真館」の管理運営を行っています。

漬物業から震災復興事業とボランティア活動、そして写真類の整理保存から管理運営業務と不可思議な人生がまだまだ続きそうです。

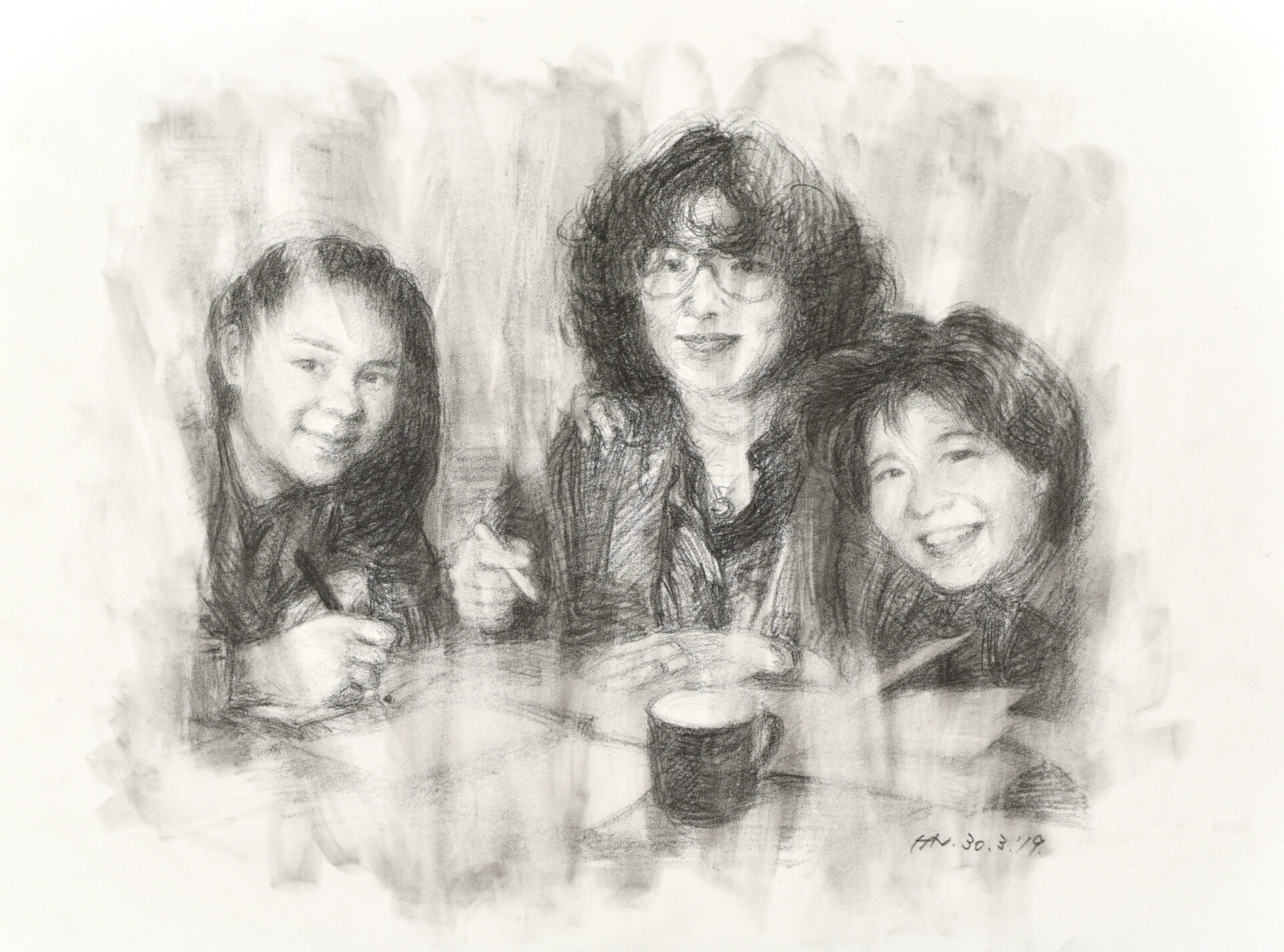

追記:図のもとになった1枚の写真について

写真は平成7年1月30日に家族全員で倒壊後全焼した市場の入り口前で撮影したもので、着ているものすべてが震災当日の避難先の知人から頂いたものや、親戚から頂いたものです。私は震災時の火傷で鼻先がただれていますが、2月1日からの震災復興に向けて、漬物業を廃業して、新たな道を進んでいく1枚の写真となっています。

東 充(あずま みつる)

−−−1945年生まれ、神戸アーカイブ写真館

人生の分岐点となった“阪神淡路大震災”

私が生まれてから50年後に起きた“阪神淡路大震災”、この震災によって、自宅は全壊、その後の火災で全焼してしまい、市場の中で漬物業を営んできた私の人生は180度変化することになってしまいました。

震災による被災地は、商店街や市場の集積する地域で、焼け出された人々の応急的な仮設店舗や住宅を建設するため、私は漬物業を廃業し、約6か月で「仮設店舗パラール100店舗」と「仮設住宅久二塚ファイブ122戸」の建設に関わりました。

その後5年間、仮設店舗の管理運営などを経て、仮設の震災復興事業を終え、ボランティアとして地域のまちづくり組織や震災復興の体験学習などのお手伝いをしながら、長田区役所から依頼の「まち育てサーポーター」として3年間お世話になった時に、昔の写真や毎年保存している長田区役所の年代別写真などが大量に放置されていたのを知りました。

その整理保存を手掛けることとなり、あわせて震災によって多くの写真類も焼失している実情もあり、区役所以外の学校や神社仏閣などの写真類も整理保存することになりました。写真の整理保存などの作業は初めてでした。

この長田での整理保存を行っている情報が神戸市広報課の耳に入り、その後3年間にわたって約15万点の写真を整理保存することになりました。現在はそれらの写真類の一括保存と活用するための組織「神戸アーカイブ写真館」の管理運営を行っています。

漬物業から震災復興事業とボランティア活動、そして写真類の整理保存から管理運営業務と不可思議な人生がまだまだ続きそうです。

追記:図のもとになった1枚の写真について

写真は平成7年1月30日に家族全員で倒壊後全焼した市場の入り口前で撮影したもので、着ているものすべてが震災当日の避難先の知人から頂いたものや、親戚から頂いたものです。私は震災時の火傷で鼻先がただれていますが、2月1日からの震災復興に向けて、漬物業を廃業して、新たな道を進んでいく1枚の写真となっています。

東 充(あずま みつる)

−−−1945年生まれ、神戸アーカイブ写真館

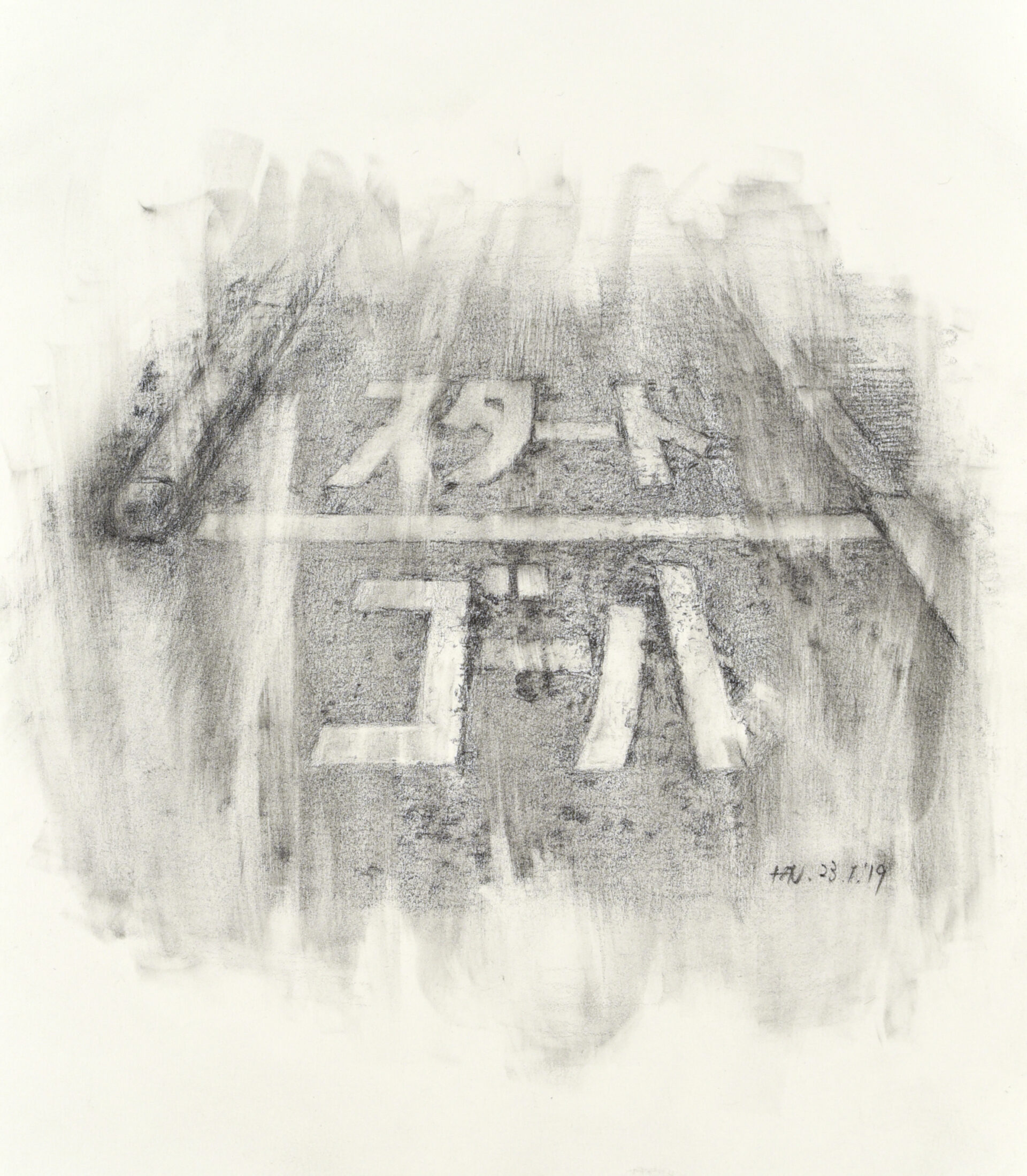

特に印象に残っているのが、阪神高速神戸線が 600 メートルにわたり…

私が生まれる1年前、神戸で大きな地震が起きた。私はまだ母のお腹の中にいた。

当時神戸がどういった状況だったのか、今の綺麗な神戸しか知らない私にとって、想像することは容易ではなかった。

震災発生から時が経ち、小学校に入学した。阪神・淡路大震災の話を避難訓練や授業の中で聞く機会が増えていった。中学校・高校でも、阪神・淡路大震災が発生した1月17日には毎年必ずと言っていいほど話に上がった。

その中で当時の映像や写真を目にする機会が多くあった。そこには、火事で燃え上がる神戸の街、倒壊した建物など、震災の影響が色濃く映し出されていた。特に印象に残っているのが、阪神高速神戸線が600メートルにわたり横倒しになった様子である。実際に見てはいないものの、あまりの衝撃に頭から離れなかった。

震災の被害は私が想像していたものより、はるかに恐ろしいものであった。

時が経つにつれて、神戸に生まれ、神戸に住み、生活している私たちは阪神・淡路大震災を忘れてはならないのだと、子どもながらに感じた。それは大人になった今でも変わることはない。たとえ地震を経験していなくても変わることはない。

現在の神戸の街は地震の影を一切感じさせないまでに復興を遂げた。私が生まれて何年も経ってから生まれた子どもたちからすれば、信じられない話なのかもしれない。それでも決して忘れてはならない。

新路 真由(にいろ まゆ)

−−−1996年生まれ、甲南大学4年生(執筆時-2018)、会社員

*ドローイングのもとになった写真の提供:神戸新聞社

私が生まれる1年前、神戸で大きな地震が起きた。私はまだ母のお腹の中にいた。

当時神戸がどういった状況だったのか、今の綺麗な神戸しか知らない私にとって、想像することは容易ではなかった。

震災発生から時が経ち、小学校に入学した。阪神・淡路大震災の話を避難訓練や授業の中で聞く機会が増えていった。中学校・高校でも、阪神・淡路大震災が発生した1月17日には毎年必ずと言っていいほど話に上がった。

その中で当時の映像や写真を目にする機会が多くあった。そこには、火事で燃え上がる神戸の街、倒壊した建物など、震災の影響が色濃く映し出されていた。特に印象に残っているのが、阪神高速神戸線が600メートルにわたり横倒しになった様子である。実際に見てはいないものの、あまりの衝撃に頭から離れなかった。

震災の被害は私が想像していたものより、はるかに恐ろしいものであった。

時が経つにつれて、神戸に生まれ、神戸に住み、生活している私たちは阪神・淡路大震災を忘れてはならないのだと、子どもながらに感じた。それは大人になった今でも変わることはない。たとえ地震を経験していなくても変わることはない。

現在の神戸の街は地震の影を一切感じさせないまでに復興を遂げた。私が生まれて何年も経ってから生まれた子どもたちからすれば、信じられない話なのかもしれない。それでも決して忘れてはならない。

新路 真由(にいろ まゆ)

−−−1996年生まれ、甲南大学4年生(執筆時-2018)、会社員

※ドローイングのもとになった写真の提供:神戸新聞社

父の「幽世(かくりょ)からの声」によって我に返った私は…

私の誕生日は夏の終わりである。兄や姉が「お前の誕生日が来ると、何か寂しい気分が漂っていて、いつもあせりの気持ちを抱いていた」と言っていた。

1936(昭和11)年10月に宮司であった父は岡山・吉備津彦神社を造営竣工、本殿遷座(せんざ)祭、奉幣(ほうべい)祭、奉祝(ほうしゅく)祭を奉仕し終えた。その功労により37年には内閣より、神戸・官幣(かんぺい)中社生田神宮宮司を仰せ付けられ、一家をあげて神戸に転出することになった。桜花満開の中で、岡山駅頭で大勢の氏子関係の人たちの見送りを受け、ハイカラな街・神戸に移転した。生田神社宮司宿舎2階から見える三宮の「待たずに乗れる阪神電車」のネオンの広告がまぶしかった。

その街に大水害が起こったのはその翌年、私が4歳だった38年夏のことである。生田神社の前の生田新道も川となり、黒いごみ箱やいくつもの木片、犬小屋などが浮いていたのを覚えている。

1995年1月17日の未明に起こった大地震では生田神社の拝殿が倒壊、境内の諸建物はもとより、石の大鳥居までもが倒壊してしまった。茫然自失、私の頭の中は真っ白だった。神戸の街全体も悲壮感に包まれ、私自身も鉄槌で殴られたような落胆と喪失感に襲われ、「もうだめだ」と何度もやる気を失いかけていた。私の人生もこれで終わりかな、そう思ったとき、私の脳裏に亡くなった父の姿が現れ、こんな言葉をかけてきた。

「あなたは日ごろから神社は地域のコミュニティー・センターだと言っているではないか。神戸という地名の由来は生田神社を支える神部(かんべ)四十四戸で、そんな神社を倒壊したままにしておいていいのか」

この瞬間、それまで消極的だった思いが前向きなものへと変わっていった。父の「幽世(かくりょ)からの声」によって我に返った私は、自分本来の心意気を取り戻し、心機一転猛然と働き始めた。

そして96年3月には拝殿が再建竣工、6月6日には竣工奉告祭を行うまでになった。社殿が倒壊してから約1年半が過ぎていた。

加藤隆久(かとうたかひさ)

−−1934年生まれ、生田神社名誉宮司

私の誕生日は夏の終わりである。兄や姉が「お前の誕生日が来ると、何か寂しい気分が漂っていて、いつもあせりの気持ちを抱いていた」と言っていた。

1936(昭和11)年10月に宮司であった父は岡山・吉備津彦神社を造営竣工、本殿遷座(せんざ)祭、奉幣(ほうべい)祭、奉祝(ほうしゅく)祭を奉仕し終えた。その功労により37年には内閣より、神戸・官幣(かんぺい)中社生田神宮宮司を仰せ付けられ、一家をあげて神戸に転出することになった。桜花満開の中で、岡山駅頭で大勢の氏子関係の人たちの見送りを受け、ハイカラな街・神戸に移転した。生田神社宮司宿舎2階から見える三宮の「待たずに乗れる阪神電車」のネオンの広告がまぶしかった。

その街に大水害が起こったのはその翌年、私が4歳だった38年夏のことである。生田神社の前の生田新道も川となり、黒いごみ箱やいくつもの木片、犬小屋などが浮いていたのを覚えている。

1995年1月17日の未明に起こった大地震では生田神社の拝殿が倒壊、境内の諸建物はもとより、石の大鳥居までもが倒壊してしまった。茫然自失、私の頭の中は真っ白だった。神戸の街全体も悲壮感に包まれ、私自身も鉄槌で殴られたような落胆と喪失感に襲われ、「もうだめだ」と何度もやる気を失いかけていた。私の人生もこれで終わりかな、そう思ったとき、私の脳裏に亡くなった父の姿が現れ、こんな言葉をかけてきた。

「あなたは日ごろから神社は地域のコミュニティー・センターだと言っているではないか。神戸という地名の由来は生田神社を支える神部(かんべ)四十四戸で、そんな神社を倒壊したままにしておいていいのか」

この瞬間、それまで消極的だった思いが前向きなものへと変わっていった。父の「幽世(かくりょ)からの声」によって我に返った私は、自分本来の心意気を取り戻し、心機一転猛然と働き始めた。

そして96年3月には拝殿が再建竣工、6月6日には竣工奉告祭を行うまでになった。社殿が倒壊してから約1年半が過ぎていた。

加藤隆久(かとうたかひさ)

−−1934年生まれ、生田神社名誉宮司

ここは慶長大地震(1596)で石室が無残にも破壊された。そのことがわかったのは、阪神・淡路大震災(1995)の一年前

※車窓から見える現在の石屋町墓園。この向こうに処女塚、東求女塚の古墳がある(N 記)

私が生まれた頃、求女(もとめ)塚(つか)西公園の古墳(西求女塚)は子どもの遊び場だった。それよりさらに368年前、ここは慶長大地震(1596)で石室が無残にも破壊された。そのことがわかったのは、阪神・淡路大震災(1995)の一年前。同時に発見された12枚の三角縁神獣鏡に人の心は奪われ、ここで大きな地震が起きたと言う事実は封印されてしまった。結果、「神戸で地震が起こらない。」という無責任な神話が翌年の大震災まで一人歩きし、我々はこの神話のしっぺ返しに遭うことになる。

石室が破壊された大地震から千年以上も前、この古墳は造られた。周辺には処女(おとめ)塚(づか)、東求女塚(もとめづか)と古墳が並ぶ。処女塚を中心にそれに向き合うよう東西それぞれ約2キロの位置にある東求女塚と西求女塚。いずれも、この地方の有力者の墓であろうが、古墳が造られ数百年経つうちに埋葬者もわからなくなり、この古墳にまつわる悲恋伝説が語られ、奈良時代には万葉の歌人達がそれを歌に詠んだ。

このあたりに美しい菟(う)原処女(ないおとめ)がおり、多くの男が求婚した。中でも和泉国血(ち)沼(ぬ)(小竹田(しのだ))壮士(おとこ)と地元の菟原壮士(うないおとこ)の二人が競り合って求婚し、太刀を握り、弓をとり争った。処女はそれをみて、私のようなもののために立派な若者を争わせたのではこの世で誰とも結婚できないと考え、自ら命をたった。その後、処女を追って二人の男もあいついで命をたつ。このことを悲しんだ縁者が処女の墓を中心に二人の男の墓をたてたという。これが処女塚を中心にある東求女塚と西求女塚だ。しかし、三基の古墳は考古学的にみて異なった時代に造られており、この話しが真実であるとは言い難い。

西求女塚は、菟原処女(うないおとめ)悲恋伝説の舞台として今日まで語り継がれる一方、昔の地震の爪痕を残す災害史跡でもある。二つの顔を持つ古墳、これからもこの地で、その存在が、我々に何かを語りかけてくれるであろう。

道谷 卓(みちたに たかし)

−−−1964年生まれ、 姫路獨協大学副学長兼人間社会学群長 人間社会学群 現代法律学類(法学部)教授<刑事訴訟法>

私が生まれた頃、求女(もとめ)塚(つか)西公園の古墳(西求女塚)は子どもの遊び場だった。それよりさらに368年前、ここは慶長大地震(1596)で石室が無残にも破壊された。そのことがわかったのは、阪神・淡路大震災(1995)の一年前。同時に発見された12枚の三角縁神獣鏡に人の心は奪われ、ここで大きな地震が起きたと言う事実は封印されてしまった。結果、「神戸で地震が起こらない。」という無責任な神話が翌年の大震災まで一人歩きし、我々はこの神話のしっぺ返しに遭うことになる。

石室が破壊された大地震から千年以上も前、この古墳は造られた。周辺には処女(おとめ)塚(づか)、東求女塚(もとめづか)と古墳が並ぶ。処女塚を中心にそれに向き合うよう東西それぞれ約2キロの位置にある東求女塚と西求女塚。いずれも、この地方の有力者の墓であろうが、古墳が造られ数百年経つうちに埋葬者もわからなくなり、この古墳にまつわる悲恋伝説が語られ、奈良時代には万葉の歌人達がそれを歌に詠んだ。

このあたりに美しい菟(う)原処女(ないおとめ)がおり、多くの男が求婚した。中でも和泉国血(ち)沼(ぬ)(小竹田(しのだ))壮士(おとこ)と地元の菟原壮士(うないおとこ)の二人が競り合って求婚し、太刀を握り、弓をとり争った。処女はそれをみて、私のようなもののために立派な若者を争わせたのではこの世で誰とも結婚できないと考え、自ら命をたった。その後、処女を追って二人の男もあいついで命をたつ。このことを悲しんだ縁者が処女の墓を中心に二人の男の墓をたてたという。これが処女塚を中心にある東求女塚と西求女塚だ。しかし、三基の古墳は考古学的にみて異なった時代に造られており、この話しが真実であるとは言い難い。

西求女塚は、菟原処女(うないおとめ)悲恋伝説の舞台として今日まで語り継がれる一方、昔の地震の爪痕を残す災害史跡でもある。二つの顔を持つ古墳、これからもこの地で、その存在が、我々に何かを語りかけてくれるであろう。

道谷 卓(みちたに たかし)

−−−1964年生まれ、 姫路獨協大学副学長兼人間社会学群長 人間社会学群 現代法律学類(法学部)教授<刑事訴訟法>

ポートアイランドの埋め立て整備や六甲アイランドなどを経て、神戸港はコンテナ埠頭として発展していく…

私が生まれたのが1955年ですから、その12年後の1967年9月17日に神戸港に初めてコンテナ船が入港しました。アメリカのマトソン社の「ハワイアン・プランター」という船で、当時は「昭和の黒船」と呼ばれていました。

この時は、摩耶埠頭の第4突堤をコンテナターミナルとして整備していましたが、発注していたガントリークレーンがまだ設置されていなかったために隣の第3突堤が使われました。ガントリークレーンというのは通称キリンと言われていますけど、車輪が付いているクレーンで岸壁のレールの上を移動して、船からコンテナを降ろしたり、積んだりするものです。日本を含めて東洋では、神戸の摩耶埠頭第四突堤に1967年10月に設置されたクレーンが最初です。当時の値段で1億5千万円もしたそうです。

これ以降、ポートアイランドの埋め立て整備や六甲アイランドなどを経て、神戸港はコンテナ埠頭として発展していくわけですが、コンテナの登場は港の貨物積み降ろしの作業を一変させてしまいました。同じ1967年に写真家の松本岩雄さんが撮った「艀(はしけ)だまり全景」という写真がありますが、今まで貨物の陸揚げを担っていた艀(はしけ)はコンテナの出現によって1969年をピークとして激減していきます。

それは艀(はしけ)で暮らす水上生活者がいなくなることでもありました。松本氏の別の写真には艀(はしけ)で暮らす子どもたちの元気な笑顔の姿が写っています。さらにこの頃の写真には、神戸ポートタワーの隣に艀(はしけ)だまりが写っていますが、ここが埋め立てられ現在のメリケンパークができて、私が現在勤務している神戸海洋博物館が建っているのも何か大きな縁を感じます。

巨大なガントリークレーンも阪神淡路大震災のときは大きな被害を受けました。神戸港には17箇所の公社バースと12箇所の公共バース、9箇所のコンテナが扱えるトランパーバースなど合計38のコンテナバースがありましたが、そこにあるガントリークレーンのすべてが被災して機能しなくなりました。ガントリークレーンは、岸壁のケーソンの滑動に伴って脱輪や脚座屈、崩壊状態となり、係留装置、レール等も被災しました。その復旧はまず震災直後から緊急復旧工事がなされ、応急復旧工事を経て2年後の1997年3月31日に全体の復旧工事が完成しました。

森田潔 (もりた きよし)

—1955年生まれ 神戸港振興協会参事 みなとまちづくり マイスター

私が生まれたのが1955年ですから、その12年後の1967年9月17日に神戸港に初めてコンテナ船が入港しました。アメリカのマトソン社の「ハワイアン・プランター」という船で、当時は「昭和の黒船」と呼ばれていました。

この時は、摩耶埠頭の第4突堤をコンテナターミナルとして整備していましたが、発注していたガントリークレーンがまだ設置されていなかったために隣の第3突堤が使われました。ガントリークレーンというのは通称キリンと言われていますけど、車輪が付いているクレーンで岸壁のレールの上を移動して、船からコンテナを降ろしたり、積んだりするものです。日本を含めて東洋では、神戸の摩耶埠頭第四突堤に1967年10月に設置されたクレーンが最初です。当時の値段で1億5千万円もしたそうです。

これ以降、ポートアイランドの埋め立て整備や六甲アイランドなどを経て、神戸港はコンテナ埠頭として発展していくわけですが、コンテナの登場は港の貨物積み降ろしの作業を一変させてしまいました。同じ1967年に写真家の松本岩雄さんが撮った「艀(はしけ)だまり全景」という写真がありますが、今まで貨物の陸揚げを担っていた艀(はしけ)はコンテナの出現によって1969年をピークとして激減していきます。

それは艀(はしけ)で暮らす水上生活者がいなくなることでもありました。松本氏の別の写真には艀(はしけ)で暮らす子どもたちの元気な笑顔の姿が写っています。さらにこの頃の写真には、神戸ポートタワーの隣に艀(はしけ)だまりが写っていますが、ここが埋め立てられ現在のメリケンパークができて、私が現在勤務している神戸海洋博物館が建っているのも何か大きな縁を感じます。

巨大なガントリークレーンも阪神淡路大震災のときは大きな被害を受けました。神戸港には17箇所の公社バースと12箇所の公共バース、9箇所のコンテナが扱えるトランパーバースなど合計38のコンテナバースがありましたが、そこにあるガントリークレーンのすべてが被災して機能しなくなりました。ガントリークレーンは、岸壁のケーソンの滑動に伴って脱輪や脚座屈、崩壊状態となり、係留装置、レール等も被災しました。その復旧はまず震災直後から緊急復旧工事がなされ、応急復旧工事を経て2年後の1997年3月31日に全体の復旧工事が完成しました。

森田潔 (もりた きよし)

– – – 1955年生まれ 神戸港振興協会参事 みなとまちづくり マイスター

軌道に 2 つの大きな岩が落ちてきて、1つは軌道を塞ぎ、支持物を大破…

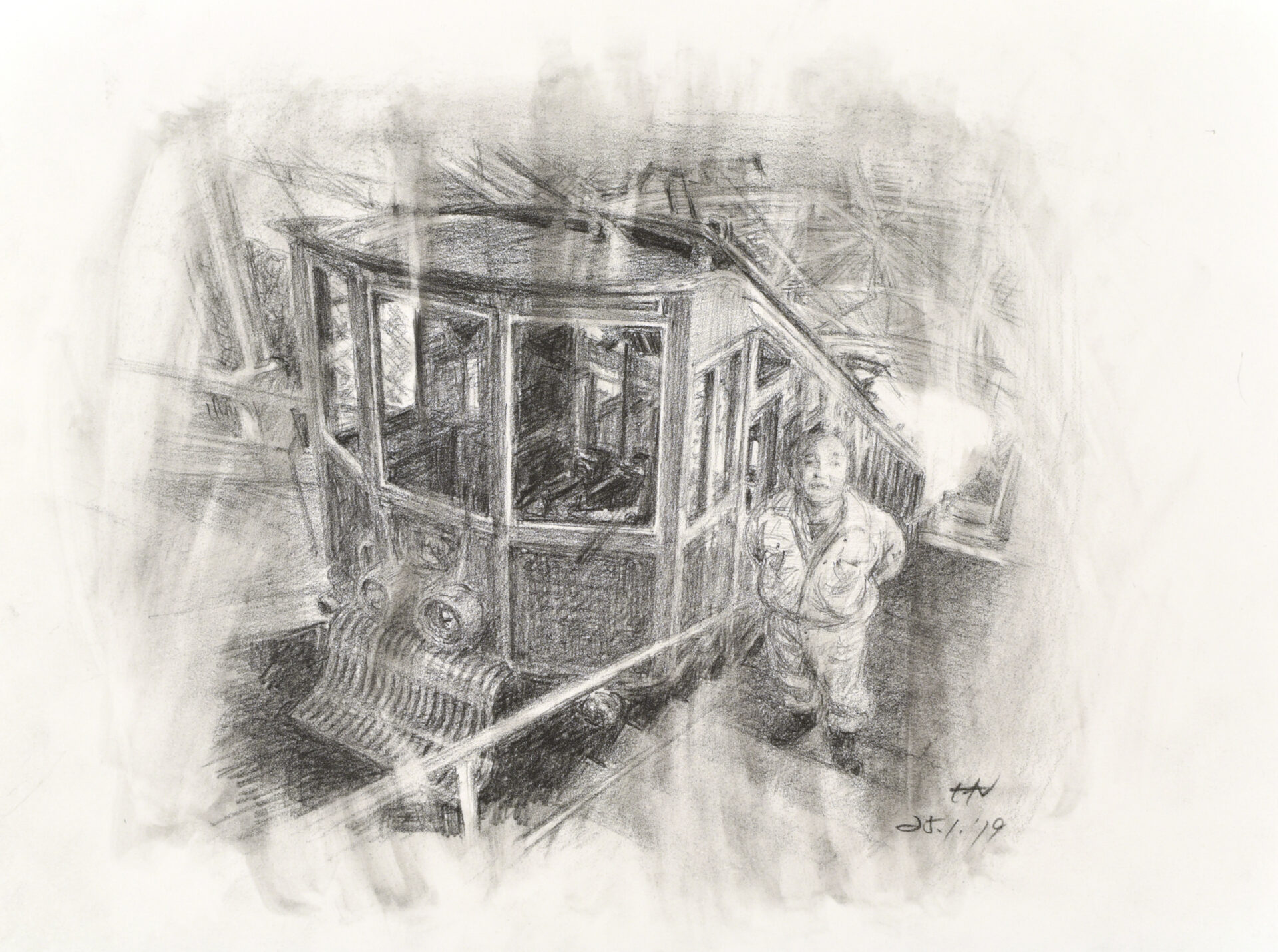

六甲ケーブルの歴史

私が生まれる32年前の昭和7年3月10日に六甲ケーブルは営業を開始した。運転方式は1車4車交走式(1条索条に4両を順次に結ぶ特異な方式)を用いて、土橋駅より乗車し、中間駅(清水駅)で乗り換えを行い、六甲山駅まで運行していた。起点は海抜244.2m、終点は737.5m、高低差は493.3mで谷間を登って行く。途中トンネルが5ヶ所、橋りょうは4ヶ所ある。運賃は片道35銭、往復65銭であった。

六甲ケーブルの西側には、六甲ロープウェーが運行していて、太平洋戦争の影響により、六甲山はケーブルかロープウェーどちらかを残すことになったが、結局、昭和19年2月11日より営業を休止し、撤去されることになった。摩耶ケーブルより撤去が始まったが、人手不足で終戦間際までかかったため、六甲ケーブルの施設は撤去されずにすんだ。

戦争終結後の昭和20年8月25日より営業を再開したが、アメリカ軍の進駐後は六甲ケーブルを利用して六甲山のゴルフ場に行く軍関係者が多くなった。外国人の観念は車両の定員は座席数で計算されていて、ケーブルカーの座席定員は36名と決められていた。

その後、乗客は年々増加していき輸送力の増加が必要となったので展望車を増結して輸送力を増加した。車両を連結した理由は、開業当時の方式1連4車交走式では中間駅で乗り換えなくてはいけないので乗換え時間がロスとなり、また中間駅に係員も配置しなくてはいけなくなり、それがリスクとなるからである。巻上機の容量を考慮し展望車の重量は7tとし、増結によってケーブルカーの方式は1連2車直結4車交走式、最大乗車人員は183名(乗務員除く)となった。

しかし、夏季の休日ではピストン運転を行っても、乗客の「積残し」が発生した。このため昭和34年にケーブルカー(日立製作所製)の入替えを行い、最大乗車人員が274名となった。

私は高校卒業後、昭和57年3月1日に六甲摩耶鉄道に入社し、運輸部、六甲営業課で乗務員、ジンギスカンの料理担当後、昭和60年に技術課に配属となりケーブルカーの運転や車両施設の保守を担当していた。

会社に入社して一番の大きな出来事は、18年目の平成7年1月17日に起こった最大震度7の阪神大震災である。軌道に2つの大きな岩が落ちてきて、1つは軌道を塞ぎ、支持物を大破、もう一つは線路を押しちぎり、索条を変形させて川へ落ちた。トンネル建設、線路敷設、索条交換等復旧には約6ヶ月を要した。

現在の3代目ケーブルカーはクラッシックタイプとレトロタイプの2種類がありクラッシックタイプは神戸市電を、レトロタイプは旧型阪神電車のイメージしデザインされた。自動扉などの設備を導入し、重量が増えたため、最大乗車人員は274名から200名となった。

この3代目のケーブルカーは、準備から搬入、運用までたずさわっているので、愛着が強い。これからも末永く走れるよう努力していきたい。

田爪 悦弘(たづめ えつひろ)

−−−1963年生まれ、六甲山観光株式会社運輸部

六甲ケーブルの歴史

私が生まれる32年前の昭和7年3月10日に六甲ケーブルは営業を開始した。運転方式は1車4車交走式(1条索条に4両を順次に結ぶ特異な方式)を用いて、土橋駅より乗車し、中間駅(清水駅)で乗り換えを行い、六甲山駅まで運行していた。起点は海抜244.2m、終点は737.5m、高低差は493.3mで谷間を登って行く。途中トンネルが5ヶ所、橋りょうは4ヶ所ある。運賃は片道35銭、往復65銭であった。

六甲ケーブルの西側には、六甲ロープウェーが運行していて、太平洋戦争の影響により、六甲山はケーブルかロープウェーどちらかを残すことになったが、結局、昭和19年2月11日より営業を休止し、撤去されることになった。摩耶ケーブルより撤去が始まったが、人手不足で終戦間際までかかったため、六甲ケーブルの施設は撤去されずにすんだ。

戦争終結後の昭和20年8月25日より営業を再開したが、アメリカ軍の進駐後は六甲ケーブルを利用して六甲山のゴルフ場に行く軍関係者が多くなった。外国人の観念は車両の定員は座席数で計算されていて、ケーブルカーの座席定員は36名と決められていた。

その後、乗客は年々増加していき輸送力の増加が必要となったので展望車を増結して輸送力を増加した。車両を連結した理由は、開業当時の方式1連4車交走式では中間駅で乗り換えなくてはいけないので乗換え時間がロスとなり、また中間駅に係員も配置しなくてはいけなくなり、それがリスクとなるからである。巻上機の容量を考慮し展望車の重量は7tとし、増結によってケーブルカーの方式は1連2車直結4車交走式、最大乗車人員は183名(乗務員除く)となった。

しかし、夏季の休日ではピストン運転を行っても、乗客の「積残し」が発生した。このため昭和34年にケーブルカー(日立製作所製)の入替えを行い、最大乗車人員が274名となった。

私は高校卒業後、昭和57年3月1日に六甲摩耶鉄道に入社し、運輸部、六甲営業課で乗務員、ジンギスカンの料理担当後、昭和60年に技術課に配属となりケーブルカーの運転や車両施設の保守を担当していた。

会社に入社して一番の大きな出来事は、18年目の平成7年1月17日に起こった最大震度7の阪神大震災である。軌道に2つの大きな岩が落ちてきて、1つは軌道を塞ぎ、支持物を大破、もう一つは線路を押しちぎり、索条を変形させて川へ落ちた。トンネル建設、線路敷設、索条交換等復旧には約6ヶ月を要した。

現在の3代目ケーブルカーはクラッシックタイプとレトロタイプの2種類がありクラッシックタイプは神戸市電を、レトロタイプは旧型阪神電車のイメージしデザインされた。自動扉などの設備を導入し、重量が増えたため、最大乗車人員は274名から200名となった。

この3代目のケーブルカーは、準備から搬入、運用までたずさわっているので、愛着が強い。これからも末永く走れるよう努力していきたい。

田爪 悦弘(たづめ えつひろ)

−−−1963年生まれ、六甲山観光株式会社運輸部

神戸鉄人プロジェクト

「私が生まれたとき…祖父になり代わって」

私は米米政(よねよねまさ)と申します。

明治40年(1907)生まれで112才になります(生きていれば)。

鹿児島県奄美大島群徳之島町亀津(旧称)で一家の長男として生まれました。大正4年におやじの米祐(よねすけ)が33才で亡くなりました。亀津では砂糖きび畑や土木作業の仕事で一生懸命働いても一家を養うことができず、縁あって同郷のチルと結婚し長女・長男・次女を出産して、神戸で働かないかと誘われて昭和7年に神戸市に単身で移住して来ました。仕事はK製鋼所の溶鉱炉での仕事です。

「溶鉱炉の仕事は暑い国の者がええ」と言われて勤めましたが、体格(体重100Kg)が良く頑丈な私でもさすがに暑く、塩をなめながら働いたもんでした。

会社近くの社宅に住むことが出来たので、家族を呼びよせたのですが、狭いもんで長田区に2階建ての住宅を紹介してもらい新しい生活が始まりました。その後、3女・次男・4女・5女と出産し、会社の給料だけでは到底生活が出来ないので、会社に内緒で近くの食肉処理場から元町のS公司に豚肉を自転車で運搬しておりました。帰りは弁天浜で沖仲仕をして帰りました。働くことは苦にならないので、苦労と思ったことはありませんでした。

そのうちとうとう会社を辞めて馬を買い、荷車を引かせて馬力引きを始めました。S公司のおばさんから「豚を飼うたらどうや。儲かるで。うちが買うたる。子豚を飼うて10ヶ月たてば金になる。」と言われ養豚業を始めました。

また近くの在日の人たちが副業で密造酒を造り、闇市で売っておりましたが、そこから出た「酒かすは母国では豚に食わせていた」と聞いて豚を飼い始め、大きくなると私が食肉処理場へ持って行き現金に換えました。豚の仲買も始めていたので、在日の人々の豚も公営の食肉処理場に持って行き、セリにかけてその代金をすぐに在日の人たちに渡していました。在日の人たちにはよく感謝されたもんでした。

子供たちは私の遺志を継いで、現在も精肉業を営んでおります。ありがたいことです。「おぼらだれん」(奄美群島の方言「ありがとう」)

正岡健二(まさおか けんじ)

— 1947年生まれ NPO法人 神戸鉄人プロジェクト理事長 (有)マルヨネ専務

「私が生まれたとき…祖父になり代わって」

私は米米政(よねよねまさ)と申します。

明治40年(1907)生まれで112才になります(生きていれば)。

鹿児島県奄美大島群徳之島町亀津(旧称)で一家の長男として生まれました。大正4年におやじの米祐(よねすけ)が33才で亡くなりました。亀津では砂糖きび畑や土木作業の仕事で一生懸命働いても一家を養うことができず、縁あって同郷のチルと結婚し長女・長男・次女を出産して、神戸で働かないかと誘われて昭和7年に神戸市に単身で移住して来ました。仕事はK製鋼所の溶鉱炉での仕事です。

「溶鉱炉の仕事は暑い国の者がええ」と言われて勤めましたが、体格(体重100Kg)が良く頑丈な私でもさすがに暑く、塩をなめながら働いたもんでした。

会社近くの社宅に住むことが出来たので、家族を呼びよせたのですが、狭いもんで長田区に2階建ての住宅を紹介してもらい新しい生活が始まりました。その後、3女・次男・4女・5女と出産し、会社の給料だけでは到底生活が出来ないので、会社に内緒で近くの食肉処理場から元町のS公司に豚肉を自転車で運搬しておりました。帰りは弁天浜で沖仲仕をして帰りました。働くことは苦にならないので、苦労と思ったことはありませんでした。

そのうちとうとう会社を辞めて馬を買い、荷車を引かせて馬力引きを始めました。S公司のおばさんから「豚を飼うたらどうや。儲かるで。うちが買うたる。子豚を飼うて10ヶ月たてば金になる。」と言われ養豚業を始めました。

また近くの在日の人たちが副業で密造酒を造り、闇市で売っておりましたが、そこから出た「酒かすは母国では豚に食わせていた」と聞いて豚を飼い始め、大きくなると私が食肉処理場へ持って行き現金に換えました。豚の仲買も始めていたので、在日の人々の豚も公営の食肉処理場に持って行き、セリにかけてその代金をすぐに在日の人たちに渡していました。在日の人たちにはよく感謝されたもんでした。

子供たちは私の遺志を継いで、現在も精肉業を営んでおります。ありがたいことです。「おぼらだれん」(奄美群島の方言「ありがとう」)

正岡健二 (まさおか けんじ)

— 1947年生まれ NPO法人 神戸鉄人プロジェクト理事長 (有)マルヨネ専務

このブイ上の作業は海中転落などの危険と隣り合わせの仕事でした…

私が早駒運輸に入社したのは昭和41年、私が生まれてから20年後のことでした。会社の主な仕事は繋離船作業・曳船作業・通船作業でした。

当時は本船と海上のブイの係留作業があり、本船はブイにアンカーチェーンとワイヤーで繋がって初めて艀(はしけ)への荷物の吊り降ろしができる手順になっていて、このブイ係留は重要で欠かせない作業でした。私たちは本船が沖に停泊すると繋船ボートで現場に向かい、まずブイ上に付着しているカモメの糞をデッキブラシで掃除するのが常でした。カモメの糞で足元が滑って、海中転落を防止するためです。そしてロープ、アンカーチェーン、ワイヤー、さらにロープをはずして本船とブイがチェーンシャックルとワイヤーで繋がって作業終了となるわけですが、当時はライフジャケットの着用義務もなく、このブイ上の作業は海中転落などの危険と隣り合わせの仕事でした。

ある日、夜中に緊急事態と本船から連絡があり、作業要請がありました。当時、強風で海もしけており、本船のアンカーチェーンが切れてブイとワイヤーのみが繋がっている状況でした。現場到着と同時にワイヤーが軋み音をあげだし、恐怖を感じた瞬間、バァン!という音と同時にワイヤーは火花をあげて破断しました。

もし、あの瞬間にブイに乗っていれば命はなかったと思い、震えが止まりませんでした。時間がたつとともに本船がブイから放れていく様子を見て「何とかしなければ」という責任感が込み上げて来ました。繋船ボートの船長も私と同感のようで、二人で顔を合わせて「いこう」と同時に言いました。潮が荒れて、不安定なブイ作業は通常の何倍もの危険が伴い、本船の船員と繋船ボートの船長・作業員の息が合わないと、何度もやり直さなくてはならない状況になります。この夜は何が味方してくれたのか、一発で一連の作業が完璧に終了しました。

本船の船員からグッド、グッドと声があり、私たちは誇らしく思いました。繋船ボートの船長と作業員の間で、お互いに「ええ仕事したなぁ」と声を掛け合い基地に戻り、業務終了となりました。

井上 敏和(いのうえ としかず)

−−−1946年生まれ、早駒運輸株式会社勤務後退職

鈴木 勝巳 (すずき かつし)

−−−1965生まれ、早駒運輸株式会社神戸港湾事業部

※文は井上氏の話の聞き取りをもとに鈴木氏が文章に起こした。図は当時の係留作業の写真(早駒運輸株式会社提供)から

私が早駒運輸に入社したのは昭和41年、私が生まれてから20年後のことでした。会社の主な仕事は繋離船作業・曳船作業・通船作業でした。

当時は本船と海上のブイの係留作業があり、本船はブイにアンカーチェーンとワイヤーで繋がって初めて艀(はしけ)への荷物の吊り降ろしができる手順になっていて、このブイ係留は重要で欠かせない作業でした。私たちは本船が沖に停泊すると繋船ボートで現場に向かい、まずブイ上に付着しているカモメの糞をデッキブラシで掃除するのが常でした。カモメの糞で足元が滑って、海中転落を防止するためです。そしてロープ、アンカーチェーン、ワイヤー、さらにロープをはずして本船とブイがチェーンシャックルとワイヤーで繋がって作業終了となるわけですが、当時はライフジャケットの着用義務もなく、このブイ上の作業は海中転落などの危険と隣り合わせの仕事でした。

ある日、夜中に緊急事態と本船から連絡があり、作業要請がありました。当時、強風で海もしけており、本船のアンカーチェーンが切れてブイとワイヤーのみが繋がっている状況でした。現場到着と同時にワイヤーが軋み音をあげだし、恐怖を感じた瞬間、バァン!という音と同時にワイヤーは火花をあげて破断しました。

もし、あの瞬間にブイに乗っていれば命はなかったと思い、震えが止まりませんでした。時間がたつとともに本船がブイから放れていく様子を見て「何とかしなければ」という責任感が込み上げて来ました。繋船ボートの船長も私と同感のようで、二人で顔を合わせて「いこう」と同時に言いました。潮が荒れて、不安定なブイ作業は通常の何倍もの危険が伴い、本船の船員と繋船ボートの船長・作業員の息が合わないと、何度もやり直さなくてはならない状況になります。この夜は何が味方してくれたのか、一発で一連の作業が完璧に終了しました。

本船の船員からグッド、グッドと声があり、私たちは誇らしく思いました。繋船ボートの船長と作業員の間で、お互いに「ええ仕事したなぁ」と声を掛け合い基地に戻り、業務終了となりました。

井上 敏和(いのうえ としかず)

−−−1946年生まれ、早駒運輸株式会社勤務後退職

鈴木 勝巳 (すずき かつし)

−−−1965生まれ、早駒運輸株式会社神戸港湾事業部

※文は井上氏の話の聞き取りをもとに鈴木氏が文章に起こした。図は当時の係留作業の写真(早駒運輸株式会社提供)から

1983 年、娘たちが西宮の中学生だったころ…

私の二人の娘は一年違い(1969年と1970年)でベルギーに生まれたのだが、二人ともベルギー国籍はない。親二人がこの国では外国人であったから、つまり、当時ベルギーは、ベルギー人の父親から国籍を伝えていく血統主義を採用していたからだった。ブラジル人の父と日本人の母から生まれた子どもたちの国籍は、ベルギーのほかにブラジルと日本の法律によって条件づけられた。

当時の日本の国籍法は、日本で生まれても外国で生まれても、父からしか国籍が伝えられず、日本人の母の子どもであっても日本国籍はなかった。娘たちの父の国、ブラジルは生地主義の国だったが、外国で生まれた自国民の子どもにも国籍を与えたので、娘たちは無国籍にはならなかった。

1984年の日本の国籍法改正(85年施行)によって、1985年1月1日以降に生まれた子に関しては、日本人父あるいは日本人母のどちらの子でも国籍がとれるという両系血統主義が採用された。そしてこの時、もうすでに15歳以上になっていた娘たちにも日本国籍が取れた。改正以前に生まれた子に関しても法律の経過措置として条件付きではあるが、届け出によって日本国籍が取得できたからである。

国籍法改正と同時に戸籍法の一部が改正され、外国人と結婚する日本人は婚姻後6ヵ月以内に外国人配偶者の姓に変更し、新たに戸籍を編成することができるようになったが、それ以前に外国人と結婚した日本人の姓は変わらず、私の戸籍上の姓は婚姻前の日本名のままだった。

そしてその戸籍に記載された娘たちの名前は、その時点で私の日本名に変わってしまった。2人の娘たちは「今まで使ってきたのが私たちのなまえなのだから日本のなまえに変えたくない」と共通の意見を言い、私もそれに同意した。

戸籍の氏を変えるには、家庭裁判所で「氏の変更願い」を出し、正当な変更の理由があるとみなされれば、変更を許可される。娘たちの主張が通り、今までの外国性をカタカナで記すことによって、まったく日本人らしくないユニークな戸籍ができあがった。

子どもの姓が私の姓と異なったので私とは別戸籍になった。おもしろいことにこの場合、姉と妹一人ひとりの氏名で単独戸籍が各自に作られ、父と母の氏名は記載されているが、きょうだいの関係を示すものはどこにもない。この時の国籍法と戸籍法改正の特徴は、外国性のカタカナ使用が可能になり、ミドルネームを含めた姓をつけたり、日本人のなまえの常識を変えたことでもあった。また、なかなか難しいとされていた未成年の子どもの単独戸籍編成の先例を作り、戸籍が家族全員の登録であるという常識も変えてしまった。

もりき かずみ

−−−1944年生まれ、「ワークメイト」代表(外国人母子支援)

私の二人の娘は一年違い(1969年と1970年)でベルギーに生まれたのだが、二人ともベルギー国籍はない。親二人がこの国では外国人であったから、つまり、当時ベルギーは、ベルギー人の父親から国籍を伝えていく血統主義を採用していたからだった。ブラジル人の父と日本人の母から生まれた子どもたちの国籍は、ベルギーのほかにブラジルと日本の法律によって条件づけられた。

当時の日本の国籍法は、日本で生まれても外国で生まれても、父からしか国籍が伝えられず、日本人の母の子どもであっても日本国籍はなかった。娘たちの父の国、ブラジルは生地主義の国だったが、外国で生まれた自国民の子どもにも国籍を与えたので、娘たちは無国籍にはならなかった。

1984年の日本の国籍法改正(85年施行)によって、1985年1月1日以降に生まれた子に関しては、日本人父あるいは日本人母のどちらの子でも国籍がとれるという両系血統主義が採用された。そしてこの時、もうすでに15歳以上になっていた娘たちにも日本国籍が取れた。改正以前に生まれた子に関しても法律の経過措置として条件付きではあるが、届け出によって日本国籍が取得できたからである。

国籍法改正と同時に戸籍法の一部が改正され、外国人と結婚する日本人は婚姻後6ヵ月以内に外国人配偶者の姓に変更し、新たに戸籍を編成することができるようになったが、それ以前に外国人と結婚した日本人の姓は変わらず、私の戸籍上の姓は婚姻前の日本名のままだった。

そしてその戸籍に記載された娘たちの名前は、その時点で私の日本名に変わってしまった。2人の娘たちは「今まで使ってきたのが私たちのなまえなのだから日本のなまえに変えたくない」と共通の意見を言い、私もそれに同意した。

戸籍の氏を変えるには、家庭裁判所で「氏の変更願い」を出し、正当な変更の理由があるとみなされれば、変更を許可される。娘たちの主張が通り、今までの外国性をカタカナで記すことによって、まったく日本人らしくないユニークな戸籍ができあがった。

子どもの姓が私の姓と異なったので私とは別戸籍になった。おもしろいことにこの場合、姉と妹一人ひとりの氏名で単独戸籍が各自に作られ、父と母の氏名は記載されているが、きょうだいの関係を示すものはどこにもない。この時の国籍法と戸籍法改正の特徴は、外国性のカタカナ使用が可能になり、ミドルネームを含めた姓をつけたり、日本人のなまえの常識を変えたことでもあった。また、なかなか難しいとされていた未成年の子どもの単独戸籍編成の先例を作り、戸籍が家族全員の登録であるという常識も変えてしまった。

もりき かずみ

−−−1944年生まれ、「ワークメイト」代表(外国人母子支援)

※善通寺市へのバス旅行の最中に、この辺この辺~と子どもの頃いた所を指す(金千秋記)

1981 年、長崎の赤十字の難民キャンプ場にて

私は1971年生まれ。9歳まで旧サイゴン市内で育ちました。

4歳のうっすらとした記憶ですが、ベトナム戦争が終わり、父がやっと家に戻ってくると聞き、母は私の手を引いて父を出迎えました。

戦争は終わりましたが、食べ物には本当に困り、毎日食べるのがやっとでした。父は、これでは家族が死んでしまうと思ったみたいで、自由があって、いい暮らしができるような国を探すために、1981年5月に小舟で亡命を決めたそうです。

父から聞く話では、9mの手作りの木造の小舟で47人が乗ったと聞きました。

私の9歳という年齢での記憶ですが、出国の前日(でも前日ということはまだ知りませんでした)、おてんばな私は、自転車を乗り回し横転して右腕を骨折してしまいました。慌てた両親が、緊急手術をしてくれるところを探し、手術後のその足で家族とサイゴンからミトー港に向かいました。

そこから47人乗りの小舟でそのまま海へ、広い海の中に走り続けて2日目に大きな台風を遭遇し、小舟の中には雨水がいっぱいでした。父はこれじゃ、小舟が沈没してしまうと、持っていたキリストの絵を海に沈めながら祈りを、他の皆も死ぬ思いで一生懸命雨水を手で海に掃き出しながら祈りをするうちに、3日目の朝方に台風が収まり、大きな船が通りかかり一気に生きる希望が湧きました。

その船は大木を運ぶパナマ船で日本へ向かう途中でした。

この頃は世界での難民条例で、海の上で小舟を見つけた場合は救助をする義務があったため、日本の赤十字が受け入れ先となり、小松島港に上陸しました。そのまま長崎県大瀬戸町の赤十字キャンプ場で1年半、その後姫路の難民キャンプ場で3ヶ月間日本語を勉強し、香川県の丸亀市、善通寺市、兵庫県の神戸市を転々としました。移動の繰り返しの中学校での3年間でしたが、その頃は、言葉がまだまだ不十分で、ベトナムは貧しいだろうとか、国へ帰れとか、いじめを受けたことも多々ありました。

でも負けずに学校には行き続けました。その後、日本高等美容専門学校に進学し、卒業後、しばらく美容室で仕事をしました。

1995年の阪神・淡路大震災の時は、幸いにも家も家族も全員無事でした。

私は偶然にも、ベトナムのサイゴンで50メートルほど離れたところに住んでいた夫と、神戸で縁あって結婚しました。ベトナム脱出も夫は直接日本に着いたのではなく、それ以後の足跡も全く別々にもかかわらず、本当に不思議な出会いです。

今は、娘に男の子3人の孫にも恵まれ、小さい時のつらい記憶を忘れるくらい、幸せを感じる毎日です。

“生きてさえいれば、きっと幸せになることはできる”と思いながら日々両親と家族と周りの方々に感謝して過ごしています。

ツェット (秋山 ゆき)

−−−1971年生まれ、たかとり救援基地事務局

私は1971年生まれ。9歳まで旧サイゴン市内で育ちました。

4歳のうっすらとした記憶ですが、ベトナム戦争が終わり、父がやっと家に戻ってくると聞き、母は私の手を引いて父を出迎えました。

戦争は終わりましたが、食べ物には本当に困り、毎日食べるのがやっとでした。父は、これでは家族が死んでしまうと思ったみたいで、自由があって、いい暮らしができるような国を探すために、1981年5月に小舟で亡命を決めたそうです。

父から聞く話では、9mの手作りの木造の小舟で47人が乗ったと聞きました。

私の9歳という年齢での記憶ですが、出国の前日(でも前日ということはまだ知りませんでした)、おてんばな私は、自転車を乗り回し横転して右腕を骨折してしまいました。慌てた両親が、緊急手術をしてくれるところを探し、手術後のその足で家族とサイゴンからミトー港に向かいました。

そこから47人乗りの小舟でそのまま海へ、広い海の中に走り続けて2日目に大きな台風を遭遇し、小舟の中には雨水がいっぱいでした。父はこれじゃ、小舟が沈没してしまうと、持っていたキリストの絵を海に沈めながら祈りを、他の皆も死ぬ思いで一生懸命雨水を手で海に掃き出しながら祈りをするうちに、3日目の朝方に台風が収まり、大きな船が通りかかり一気に生きる希望が湧きました。

その船は大木を運ぶパナマ船で日本へ向かう途中でした。

この頃は世界での難民条例で、海の上で小舟を見つけた場合は救助をする義務があったため、日本の赤十字が受け入れ先となり、小松島港に上陸しました。そのまま長崎県大瀬戸町の赤十字キャンプ場で1年半、その後姫路の難民キャンプ場で3ヶ月間日本語を勉強し、香川県の丸亀市、善通寺市、兵庫県の神戸市を転々としました。移動の繰り返しの中学校での3年間でしたが、その頃は、言葉がまだまだ不十分で、ベトナムは貧しいだろうとか、国へ帰れとか、いじめを受けたことも多々ありました。

でも負けずに学校には行き続けました。その後、日本高等美容専門学校に進学し、卒業後、しばらく美容室で仕事をしました。

1995年の阪神・淡路大震災の時は、幸いにも家も家族も全員無事でした。

私は偶然にも、ベトナムのサイゴンで50メートルほど離れたところに住んでいた夫と、神戸で縁あって結婚しました。ベトナム脱出も夫は直接日本に着いたのではなく、それ以後の足跡も全く別々にもかかわらず、本当に不思議な出会いです。

今は、娘に男の子3人の孫にも恵まれ、小さい時のつらい記憶を忘れるくらい、幸せを感じる毎日です。

“生きてさえいれば、きっと幸せになることはできる”と思いながら日々両親と家族と周りの方々に感謝して過ごしています。

ツェット (秋山 ゆき)

−−−1971年生まれ、たかとり救援基地事務局

ラジオ番組放送中の大城ロクサナさん

※ペルーに移住したお祖父さんの写真(金千秋記)

ペルーに日本の移民施策で移住したお祖父さんの写真です。中央にいるのがお祖父さんの大城三良で、6人の子どもが映っています。右端が長女です。お祖父さんは沖縄村の長のような人だったようで、日本人学校(というか沖縄人学校)も作ったそうです。沖縄からの移民は他の日本人とは別組織のような感じがあったようです。その頃の日本からの移民たちは日本人同士の結婚が当たり前で、ペルー人と結婚した大城のお祖父さんは異色でした。写真にはお祖母さんは写っていません。日本人村は、小さな日本で、ペルー人のお祖母さんが村の長の奥さんというのは、なんとなく許されない「空気」があったみたいで、ここにも当時の日本の差別意識が表れていると思います。

この後、お祖父さんは亡くなり、それまで大城さんの奥さんということで、この沖縄人村で生活することができたお祖母さんは、単なるペルー人という視線で見られるようになり、子どもたちも「あいのこ」と呼ばれ、村では暮らしにくく、リマの都心の方に移動しました。1990年、日系人が日本に働きに行けることになり、孫たちが日本に行くにあたり、長女が、自分たちのお祖父さんは沖縄から移民した沖縄人であると、当時のパスポートや移民カードや添付写真などを見せて説明してくれました。何となく自分たちの祖先は日本と関係がある…ということは知ってはいたもののきちんとした説明はこの時が初めてでした。

阪神・淡路大震災は大きな転機となりました。当時日本語がほとんどできなかったのですが、子育てのなかで日本語の必要に迫られ、カトリックたかとり教会の外国人相談を訪れたことをきっかけに、日本語の上達とともに、ボランティアとしてラテンの人々のコミュニティつくりを始めることになりました。

ここでのいろんな活動を通じて、ラテンの人々にとって住みやすい日本をつくることが、実は素晴らしい日本をつくることにもなるという確信をもちました。また南米の日本からの移住者のなかにある「沖縄への誇り」ということも強く感じるようになり、沖縄を訪問することにもなりました。

大城 ロクサナ(おおしろ ろくさな)

−−−1967年生まれ、ひょうごラテンコミュニティ代表、スペイン語ラジオ番組Latin-a責任者

ペルーに日本の移民施策で移住したお祖父さんの写真です。中央にいるのがお祖父さんの大城三良で、6人の子どもが映っています。右端が長女です。お祖父さんは沖縄村の長のような人だったようで、日本人学校(というか沖縄人学校)も作ったそうです。沖縄からの移民は他の日本人とは別組織のような感じがあったようです。その頃の日本からの移民たちは日本人同士の結婚が当たり前で、ペルー人と結婚した大城のお祖父さんは異色でした。写真にはお祖母さんは写っていません。日本人村は、小さな日本で、ペルー人のお祖母さんが村の長の奥さんというのは、なんとなく許されない「空気」があったみたいで、ここにも当時の日本の差別意識が表れていると思います。

この後、お祖父さんは亡くなり、それまで大城さんの奥さんということで、この沖縄人村で生活することができたお祖母さんは、単なるペルー人という視線で見られるようになり、子どもたちも「あいのこ」と呼ばれ、村では暮らしにくく、リマの都心の方に移動しました。1990年、日系人が日本に働きに行けることになり、孫たちが日本に行くにあたり、長女が、自分たちのお祖父さんは沖縄から移民した沖縄人であると、当時のパスポートや移民カードや添付写真などを見せて説明してくれました。何となく自分たちの祖先は日本と関係がある…ということは知ってはいたもののきちんとした説明はこの時が初めてでした。

阪神・淡路大震災は大きな転機となりました。当時日本語がほとんどできなかったのですが、子育てのなかで日本語の必要に迫られ、カトリックたかとり教会の外国人相談を訪れたことをきっかけに、日本語の上達とともに、ボランティアとしてラテンの人々のコミュニティつくりを始めることになりました。

ここでのいろんな活動を通じて、ラテンの人々にとって住みやすい日本をつくることが、実は素晴らしい日本をつくることにもなるという確信をもちました。また南米の日本からの移住者のなかにある「沖縄への誇り」ということも強く感じるようになり、沖縄を訪問することにもなりました。

大城 ロクサナ(おおしろ ろくさな)

−−−1967年生まれ、ひょうごラテンコミュニティ代表、スペイン語ラジオ番組Latin-a責任者

そんな父の、戸惑いと不安げな表情を初めて垣間見た…

僕が生まれたとき、それは今から50年前、僕の父は27歳だった。

父は中学校卒業後に市内で画用紙などの紙製作所に勤めていたらしい、後に母と出会い結婚し、母方の文房具店の2代目を継ぎ、婿養子となった(母も元々は養子)。神戸長田の下町にある大正末期から続いた老舗文具店だ。

人通りも多く賑わっている商店や街の様子が、僕の古い記憶の片隅にある。その頃はSLも走り路面電車も通っていた。

父は頑固で短気な性質で、怒鳴られ殴られることもしばしば、とにかく怖かった。父の顔色を気にする、そんな少年時代だった。

父はまた人の面倒を見るのが大好きな性格だ。商売そっちのけで、地域や町のために奔走し、20や30の役職もやっていた。なぜそこまでやるのか?できるのか?…青年期の頃の僕には理解できなかった。

そんな父の、戸惑いと不安げな表情を初めて垣間見た…

それは24年前の阪神大震災の避難先の小学校でのこと、同じ避難先にいた知らない子供に向かい「おっちゃん、これからどうしよう、家も店も全部何もかもなくなってもうたわ」と呟いていた。この時の父の表情は今でも脳裏に焼き付いている。その後、家も店もかろうじて再建したが、両親の口癖は今でも「あの地震さえなかったらな~」だ。

そんな父であったが、震災後に患っていた難病の肺炎が昨年(2018年)になり悪化し、開業100周年を前に店を廃業、そして秋口には帰らぬ人となった、77歳の生涯であった。この父と、この店があって、今の私がある、このつながりと必然に深く感謝をしたい。

岸本 吉弘(きしもと よしひろ)

−−−1968年生まれ、画家、神戸大学教授

僕が生まれたとき、それは今から50年前、僕の父は27歳だった。

父は中学校卒業後に市内で画用紙などの紙製作所に勤めていたらしい、後に母と出会い結婚し、母方の文房具店の2代目を継ぎ、婿養子となった(母も元々は養子)。神戸長田の下町にある大正末期から続いた老舗文具店だ。

人通りも多く賑わっている商店や街の様子が、僕の古い記憶の片隅にある。その頃はSLも走り路面電車も通っていた。

父は頑固で短気な性質で、怒鳴られ殴られることもしばしば、とにかく怖かった。父の顔色を気にする、そんな少年時代だった。

父はまた人の面倒を見るのが大好きな性格だ。商売そっちのけで、地域や町のために奔走し、20や30の役職もやっていた。なぜそこまでやるのか?できるのか?…青年期の頃の僕には理解できなかった。

そんな父の、戸惑いと不安げな表情を初めて垣間見た…

それは24年前の阪神大震災の避難先の小学校でのこと、同じ避難先にいた知らない子供に向かい「おっちゃん、これからどうしよう、家も店も全部何もかもなくなってもうたわ」と呟いていた。この時の父の表情は今でも脳裏に焼き付いている。その後、家も店もかろうじて再建したが、両親の口癖は今でも「あの地震さえなかったらな~」だ。

そんな父であったが、震災後に患っていた難病の肺炎が昨年(2018年)になり悪化し、開業100周年を前に店を廃業、そして秋口には帰らぬ人となった、77歳の生涯であった。この父と、この店があって、今の私がある、このつながりと必然に深く感謝をしたい。

岸本 吉弘(きしもと よしひろ)

−−−1968年生まれ、画家、神戸大学教授

空想の動物を落書きノートに描きなぐります…

私が生まれたとき、

家族総出で清涼飲料水とアイスクリームの卸業をしていました。

エスキモーのような服を着て、毎日何度もマイナス25度の冷凍庫へ。

ドラム缶の中の水は缶を押し広げ氷の塊に。

扉には、水蒸気でいつも霜や、つららが。

冷気で一瞬にして靴は凍った床に張り付き、息や髪は凍てつき

幼い心に死がよぎります。

ここに閉じ込められたら死ぬ、氷用のハンマー、鉈で攻撃を受けたら、

暗闇の奥からモンスターが現れるんじゃないか?

そんなことを想い毎日すごしました。

各種メーカーのアイスクリームはカラフルで、バルクと呼ばれる塊のアイスクリームをコーンの上に。バニラにストロベリーが好きで、抹茶とチョコレートは少し苦手。

週末は父と共に、須磨水族館や王子動物園に友達と共に行き、売り子を。

商売の御駄賃として、アイスクリームやジュース、アメリカンドッグをほおばり、交代で、施設内の魚や動物を何度も観に行く事の繰り返し。

浮遊感のある遊具が好きでボートや回転するブランコに乗り込みます。

家に帰っては寝転びながら観てきた動物、空想の動物を落書きノートに描きなぐります、毎日毎日何冊分も。

一年の季節の周期を感じる商売。学園祭等各種学校行事をなぞりながら、夏働き、冬は仕込みとゆっくりと。

今のガラス制作も寒さから暑さの差はあれど、同じ周期を感じながら日々を過ごしています。

吉田 延泰(よしだ のぶやす)

−−−1978年生まれ、ガラス工芸作家、「がらす庵」主宰

私が生まれたとき、

家族総出で清涼飲料水とアイスクリームの卸業をしていました。

エスキモーのような服を着て、毎日何度もマイナス25度の冷凍庫へ。

ドラム缶の中の水は缶を押し広げ氷の塊に。

扉には、水蒸気でいつも霜や、つららが。

冷気で一瞬にして靴は凍った床に張り付き、息や髪は凍てつき

幼い心に死がよぎります。

ここに閉じ込められたら死ぬ、氷用のハンマー、鉈で攻撃を受けたら、

暗闇の奥からモンスターが現れるんじゃないか?

そんなことを想い毎日すごしました。

各種メーカーのアイスクリームはカラフルで、バルクと呼ばれる塊のアイスクリームをコーンの上に。バニラにストロベリーが好きで、抹茶とチョコレートは少し苦手。

週末は父と共に、須磨水族館や王子動物園に友達と共に行き、売り子を。

商売の御駄賃として、アイスクリームやジュース、アメリカンドッグをほおばり、交代で、施設内の魚や動物を何度も観に行く事の繰り返し。

浮遊感のある遊具が好きでボートや回転するブランコに乗り込みます。

家に帰っては寝転びながら観てきた動物、空想の動物を落書きノートに描きなぐります、毎日毎日何冊分も。

一年の季節の周期を感じる商売。学園祭等各種学校行事をなぞりながら、夏働き、冬は仕込みとゆっくりと。

今のガラス制作も寒さから暑さの差はあれど、同じ周期を感じながら日々を過ごしています。

吉田 延泰(よしだ のぶやす)

−−−1978年生まれ、ガラス工芸作家、「がらす庵」主宰

だけど、ダンスだけはやめなかった…

私が生まれてから4年後、ダンスに出会った。そこから、中学3年間をのぞけば、今日にいたるまで13年間ずっと踊ることを続けてきた。その間には、学校に行けなくなる時期や、関東から関西に引っ越して環境が大きく変わるなどさまざまなことがあった。だけど、ダンスだけはやめなかった。どうしてこんなにも続いているのだろう。

その理由は、ダンスはもう一人の自分を表現できる手段であるからではないかと私は考える。今この瞬間が楽しいという感情はもちろん、好きな人に対する少しせつない気持ちとか、私だけを見てほしいという気持ちとか、言葉で表わすのは難しいことでも、音楽に合わせれば自然に身体で表現することができる。

自分の感情を表現するのが苦手な私でも、ダンスでなら表現できる。また、自分の感情だけでなく、歌詞の中の別の誰かになりきることができるのもダンスの魅力の一つであると思う。このように、ダンスにはいつもとは違う自分にしてくれるパワーがある。

私のダンスを見て「こんな一面もあったんだね」と驚く人もいるが、これを言ってもらえた時は、そのダンスで何かを伝えることができたのではないかと感じる。私はこの感覚が好きで、ダンスがやめられないのかもしれない。上手い、下手だけでなく、見ている人に伝わるダンスができる人になりたいなと思いながらこれからも踊り続ける。

尾崎 花恋(おざき かれん)

−−−1997年生まれ、甲南大学文学部4年生

私が生まれてから4年後、ダンスに出会った。そこから、中学3年間をのぞけば、今日にいたるまで13年間ずっと踊ることを続けてきた。その間には、学校に行けなくなる時期や、関東から関西に引っ越して環境が大きく変わるなどさまざまなことがあった。だけど、ダンスだけはやめなかった。どうしてこんなにも続いているのだろう。

その理由は、ダンスはもう一人の自分を表現できる手段であるからではないかと私は考える。今この瞬間が楽しいという感情はもちろん、好きな人に対する少しせつない気持ちとか、私だけを見てほしいという気持ちとか、言葉で表わすのは難しいことでも、音楽に合わせれば自然に身体で表現することができる。

自分の感情を表現するのが苦手な私でも、ダンスでなら表現できる。また、自分の感情だけでなく、歌詞の中の別の誰かになりきることができるのもダンスの魅力の一つであると思う。このように、ダンスにはいつもとは違う自分にしてくれるパワーがある。

私のダンスを見て「こんな一面もあったんだね」と驚く人もいるが、これを言ってもらえた時は、そのダンスで何かを伝えることができたのではないかと感じる。私はこの感覚が好きで、ダンスがやめられないのかもしれない。上手い、下手だけでなく、見ている人に伝わるダンスができる人になりたいなと思いながらこれからも踊り続ける。

尾崎 花恋(おざき かれん)

−−−1997年生まれ、甲南大学文学部4年生

それまで見たことのなかった教師時代の写真が何枚かあった

私が生まれたとき、祖母はもう教師ではなかった。東京でカラーテレビの本放送が開始された頃である。後妻として入ったときにはまだ働いていたけれど、自分の子を産むことは出来なかった。そういうわけで血の繋がりのない孫の私を連れ歩いた。狭い地域だから辞めてもずっと「先生、先生」とあちこちで呼ばれた。いつも灰色っぽいくすんだ色の台形スカートをはいていた。

市場にもよく連れられて行った。串に刺した魚の焼ける匂いが漂い、ポリバケツにハタハタの子が醤油漬けにされていて、小さいからよく試食させてもらった。噛むと面白いくらいポリポリ音がする。床に置いたホースから常に水が流れていた。お店の人もお客さんも、みんな年をとっていて、みんなくすんだスカートだった。はぐれた時は焦って知らない女性のお尻を触ってしまった。「あらー、せんせいと間違えた?」と優しく聞かれた。

祖母は、天皇に「陛下」をつけ忘れるとすごく怒った。尋常小学校ではダンスも教えていたから足腰は丈夫だった。八十を越えた頃、散歩させていた犬が突然走り出し、転んで腕を骨折した。二ヶ月入院したけど、教え子がお見舞いに来るとものすごい早さで上体を起こした。腕は関節にメタルを入れて蘇り、その重さを感じさせない動きに私たちは少し怯えた。

最初の教え子だという男性は、その後も何度もお見舞いにきてくれた。でも結局祖母は百五歳まで生きてしまったから、教え子には皆先立たれてしまった。

亡くなる少し前、ケアホームを訪ねた。アルバムを眺めていたら、それまで見たことのなかった教師時代の写真が何枚かあった。祖母は「この写真はどうなるのかと思って…」と尋ねてきた。「私が死んだら」とは言わなかった。茅葺き屋根の祖母のうちは更地になって、アパートを含めて七軒の家が建っている。

中谷 裕子(なかたに ゆうこ)

−−−1967年生まれ、甲南大学院修士過程2年生(2018、執筆時)、事務職

私が生まれたとき、祖母はもう教師ではなかった。東京でカラーテレビの本放送が開始された頃である。後妻として入ったときにはまだ働いていたけれど、自分の子を産むことは出来なかった。そういうわけで血の繋がりのない孫の私を連れ歩いた。狭い地域だから辞めてもずっと「先生、先生」とあちこちで呼ばれた。いつも灰色っぽいくすんだ色の台形スカートをはいていた。

市場にもよく連れられて行った。串に刺した魚の焼ける匂いが漂い、ポリバケツにハタハタの子が醤油漬けにされていて、小さいからよく試食させてもらった。噛むと面白いくらいポリポリ音がする。床に置いたホースから常に水が流れていた。お店の人もお客さんも、みんな年をとっていて、みんなくすんだスカートだった。はぐれた時は焦って知らない女性のお尻を触ってしまった。「あらー、せんせいと間違えた?」と優しく聞かれた。

祖母は、天皇に「陛下」をつけ忘れるとすごく怒った。尋常小学校ではダンスも教えていたから足腰は丈夫だった。八十を越えた頃、散歩させていた犬が突然走り出し、転んで腕を骨折した。二ヶ月入院したけど、教え子がお見舞いに来るとものすごい早さで上体を起こした。腕は関節にメタルを入れて蘇り、その重さを感じさせない動きに私たちは少し怯えた。

最初の教え子だという男性は、その後も何度もお見舞いにきてくれた。でも結局祖母は百五歳まで生きてしまったから、教え子には皆先立たれてしまった。

亡くなる少し前、ケアホームを訪ねた。アルバムを眺めていたら、それまで見たことのなかった教師時代の写真が何枚かあった。祖母は「この写真はどうなるのかと思って…」と尋ねてきた。「私が死んだら」とは言わなかった。茅葺き屋根の祖母のうちは更地になって、アパートを含めて七軒の家が建っている。

中谷 裕子(なかたに ゆうこ)

−−−1967年生まれ、甲南大学院修士過程2年生(2018、執筆時)、事務職

祖母はいつも工夫を凝らして仮装行列に参加していた

私が生まれたとき、祖母は今の私と同じ44歳だった。かなり若くしておばあちゃんになった彼女と、小さい私のあいだには沢山の思い出がある。

テレビ映像が砂嵐になるまでの夜更かし。

百人一首勝者の特権、笑いでむせこむビスケット食べ放題。

お出かけ着物の袖に入っていた匂い袋の芳しい香り。

手を引かれて行った市場で、大人の世間話の横で山ほどもらったお菓子、またそのあとの大量の虫歯。

ただただ愉快な日々だった。

その昔、村のお嬢さんだった祖母と隣村のやんちゃ坊主で有名だった祖父の結婚はまわりに反対された。二人は半ば駆け落ちのように若くして一緒になり、祖母は4人の子供を産んだ。その2番目が私の父で写真の中のねじり鉢巻きの少年である。

佐賀県唐津市の小さな村の秋祭りでの一幕。毎年恒例で仮装行列が行われていたそうで、祖母はいつも工夫を凝らして参加していたらしい。お茶目でいつもその瞬間を楽しむことに秀でた人だった。

この写真を撮った2年後、家族は仕事のある関西に移り住んだ。

それから10数年経ったある日、家族で村の秋祭りを見に行き、1歳になったばかりの私は初めて歩き出した。

今、この秋祭りは10年毎に行われているそうだが、仮装行列はもうない。たくさんの時間を一緒に過ごした祖母は今から3年前、祖父との結婚記念日にこの世を去った。

私のことを大事にしてくれた祖父が逝った約一か月後、私は子供を授かった。

その息子も10歳になり、今この写真をみている。

「一緒に村の秋祭りに行ってみようか」

中山玲佳(なかやま れいか)

−−−1974年生まれ、画家、神戸芸術工科大学助教

私が生まれたとき、祖母は今の私と同じ44歳だった。かなり若くしておばあちゃんになった彼女と、小さい私のあいだには沢山の思い出がある。

テレビ映像が砂嵐になるまでの夜更かし。

百人一首勝者の特権、笑いでむせこむビスケット食べ放題。

お出かけ着物の袖に入っていた匂い袋の芳しい香り。

手を引かれて行った市場で、大人の世間話の横で山ほどもらったお菓子、またそのあとの大量の虫歯。

ただただ愉快な日々だった。

その昔、村のお嬢さんだった祖母と隣村のやんちゃ坊主で有名だった祖父の結婚はまわりに反対された。二人は半ば駆け落ちのように若くして一緒になり、祖母は4人の子供を産んだ。その2番目が私の父で写真の中のねじり鉢巻きの少年である。

佐賀県唐津市の小さな村の秋祭りでの一幕。毎年恒例で仮装行列が行われていたそうで、祖母はいつも工夫を凝らして参加していたらしい。お茶目でいつもその瞬間を楽しむことに秀でた人だった。

この写真を撮った2年後、家族は仕事のある関西に移り住んだ。

それから10数年経ったある日、家族で村の秋祭りを見に行き、1歳になったばかりの私は初めて歩き出した。

今、この秋祭りは10年毎に行われているそうだが、仮装行列はもうない。たくさんの時間を一緒に過ごした祖母は今から3年前、祖父との結婚記念日にこの世を去った。

私のことを大事にしてくれた祖父が逝った約一か月後、私は子供を授かった。

その息子も10歳になり、今この写真をみている。

「一緒に村の秋祭りに行ってみようか」

中山玲佳(なかやま れいか)

−−−1974年生まれ、画家、神戸芸術工科大学助教

富士山に旅行に行った…

わたしが生まれたときから15年後、わたしのおじいちゃんは、天国へ旅立った。おじいちゃんとわたしはこの15年間、たくさん遊んだ。

おじいちゃんは鹿児島の人で、わたしが生まれてからはずっと福岡に住んでいた。わたしは生まれたときから大阪だったので、お盆とお正月の年に2回だけおじいちゃんに会えるのがとっても楽しみだった。

おじいちゃんの家には庭があって、ニワトリも飼っていたので、一緒にニワトリのエサを作ったり、野菜の収穫をしたり、大阪では経験できないことをたくさん経験することができた。何年も前の話だけど、早朝5時に起こしてもらって、家のまわりを散歩したのもずっと覚えている。おじいちゃんと過ごした時間は限られた時間だけだったけど、その限られた時間の中の思い出は今でも全部鮮明にある。

これはそんなおじいちゃんと富士山に旅行に行った時の写真だ。年2回しか会えないおじいちゃんと、年3回会えた年。おじいちゃんと旅行に行くと、ホテルでかくれんぼをするのが恒例だった。この時もお姉ちゃんとおじいちゃんでかくれんぼをした。なにをしてもおじいちゃんといるといつも楽しかった。

たまに怒られることもあった。一人で拗ねていたこともあった。そんな時に、決して優しく慰めてくれる訳ではなく、わたしがわかるまで説明してくれるのがおじいちゃんだった。そんなおじいちゃんが本当に好きだった。おじいちゃんは今ここにはいないけど、天国から見てくれているとわたしはずっと信じている。

そして、わたしはおじいちゃんみたいな人になる。

藤崎はるみ(ふじさき はるみ)

—1997年生まれ、甲南大学文学部 4年生

わたしが生まれたときから15年後、わたしのおじいちゃんは、天国へ旅立った。おじいちゃんとわたしはこの15年間、たくさん遊んだ。

おじいちゃんは鹿児島の人で、わたしが生まれてからはずっと福岡に住んでいた。わたしは生まれたときから大阪だったので、お盆とお正月の年に2回だけおじいちゃんに会えるのがとっても楽しみだった。

おじいちゃんの家には庭があって、ニワトリも飼っていたので、一緒にニワトリのエサを作ったり、野菜の収穫をしたり、大阪では経験できないことをたくさん経験することができた。何年も前の話だけど、早朝5時に起こしてもらって、家のまわりを散歩したのもずっと覚えている。おじいちゃんと過ごした時間は限られた時間だけだったけど、その限られた時間の中の思い出は今でも全部鮮明にある。

これはそんなおじいちゃんと富士山に旅行に行った時の写真だ。年2回しか会えないおじいちゃんと、年3回会えた年。おじいちゃんと旅行に行くと、ホテルでかくれんぼをするのが恒例だった。この時もお姉ちゃんとおじいちゃんでかくれんぼをした。なにをしてもおじいちゃんといるといつも楽しかった。

たまに怒られることもあった。一人で拗ねていたこともあった。そんな時に、決して優しく慰めてくれる訳ではなく、わたしがわかるまで説明してくれるのがおじいちゃんだった。そんなおじいちゃんが本当に好きだった。おじいちゃんは今ここにはいないけど、天国から見てくれているとわたしはずっと信じている。

そして、わたしはおじいちゃんみたいな人になる。

藤崎はるみ(ふじさき はるみ)

—1997年生まれ、甲南大学文学部 4年生

…犬が加わって、カメラを向くように試行錯誤するわちゃわちゃとした正月…

私が生まれてから13年経ったとき、我が家に柴犬がやってきた。赤柴の、とってもかわいい女の子。目も頭も体も尻尾も、まるまるしていて、ふわふわしている。性格は少しやんちゃで、散歩も自分の行きたいところに行くし、気に入らないことがあったら抵抗する。それでも家族みんなで、かわいいかわいいと育てた。

しばらくして、単身赴任のお父さんが帰ってきた。犬にとっては後輩だ。兄ふたりはやがて自立してひとり暮らしを始めた。今では、私と両親、そして犬の3人と1匹で暮らしている。

なかなか家族全員揃うことはないけれど、正月は唯一皆揃う。毎年家族写真を撮る。だから、8年前から家族写真には犬が加わって、カメラを向くように試行錯誤するわちゃわちゃとした正月になった。数年前の正月は、写真を撮り終えてから兄妹と犬とボール遊びをして遊んだ。もし、犬がやってきていなかったら。面倒くさがりな兄は家族写真を撮るのは億劫だと言っていたかもしれない。正月にボール遊びなんて絶対にしていなかっただろう。嫌なことがあったとき、犬を撫でて癒されることなんてなかった。家族みんなが、犬の些細なことで大爆笑したりしなかっただろう。

犬はそろそろおばちゃんからおばあちゃんの年齢になっていく。昔より落ち着いた、と思ったら、いまだにテーブルの上のお菓子は狙うし、ボールは全力で追いかける。でもやっぱり、寝ることが少し多くなったし、綺麗な茶色の毛の中に白い毛が混じり始めた。それでも、家族みんな、君のことがいつまでもかわいくて大好きだ。

山脇 友香(やまわき ともか)

—1997年生まれ、甲南大学文学部 4年生

私が生まれてから13年経ったとき、我が家に柴犬がやってきた。赤柴の、とってもかわいい女の子。目も頭も体も尻尾も、まるまるしていて、ふわふわしている。性格は少しやんちゃで、散歩も自分の行きたいところに行くし、気に入らないことがあったら抵抗する。それでも家族みんなで、かわいいかわいいと育てた。

しばらくして、単身赴任のお父さんが帰ってきた。犬にとっては後輩だ。兄ふたりはやがて自立してひとり暮らしを始めた。今では、私と両親、そして犬の3人と1匹で暮らしている。

なかなか家族全員揃うことはないけれど、正月は唯一皆揃う。毎年家族写真を撮る。だから、8年前から家族写真には犬が加わって、カメラを向くように試行錯誤するわちゃわちゃとした正月になった。数年前の正月は、写真を撮り終えてから兄妹と犬とボール遊びをして遊んだ。もし、犬がやってきていなかったら。面倒くさがりな兄は家族写真を撮るのは億劫だと言っていたかもしれない。正月にボール遊びなんて絶対にしていなかっただろう。嫌なことがあったとき、犬を撫でて癒されることなんてなかった。家族みんなが、犬の些細なことで大爆笑したりしなかっただろう。

犬はそろそろおばちゃんからおばあちゃんの年齢になっていく。昔より落ち着いた、と思ったら、いまだにテーブルの上のお菓子は狙うし、ボールは全力で追いかける。でもやっぱり、寝ることが少し多くなったし、綺麗な茶色の毛の中に白い毛が混じり始めた。それでも、家族みんな、君のことがいつまでもかわいくて大好きだ。

山脇 友香(やまわき ともか)

—1997年生まれ、甲南大学文学部 4年生

母、弟と

私が生まれたときから17年と11カ月経った春の日に祖母はこの世を去った。それは私たちの誕生日の1週間前のことであった。私たち、というのは私と祖母のことである。上から3番目の孫であった私は、祖母の誕生した日と同じ日にこの世に生を受けたのだ。祖母が亡くなったのは宣告されていた余命からさらに1年の闘病生活の末のことであった。60代という若さであったので、私は美人薄命とはまさにこのことだと思った。

祖母はとても朗らかで美しく、その年齢に見合わぬ若々しさをもっていたが、その反面、なぜか非常に苦労の多い人であった。それでも凛として明るいその姿を、私は幼いながらに尊敬していた。8人の孫の中で、私はどことなく特別扱いされていることに気づいていたが、それは彼女にとっても無意識のことであったのだろう。祖母と同じ日に生まれ、祖母の最も愛する花の名をつけられた私もまた、彼女のことを特別に感じながら、亡くなるまでの18年間を過ごしていた。

闘病生活の最中、容態が急変したといって夜中に駆けつけたことがあったがその時、私だけひどく涙が溢れて止まらなかったことが印象に残っている。大人たちはもちろん、ひとつ年上の従姉妹も、下の弟もそれなりに落ち着いていたし、私も覚悟はしていたはずだった。それなのになぜ自分だけこれほど泣いているのかわからなくなってきても涙が止まることはなかった。同じ日に生まれた人を失う恐怖が、自分の死を彷彿とさせたのかもしれない。そのとき私はひっそりと、しかし確実に近付いている祖母の死期への覚悟を改めるとともに、同じ日に生まれたその人と同じようにうつくしく生き、同じように静かに散りたいと思った。

後藤百合華(ごとう ゆりか)

−−−1997年生まれ、甲南大学4年生(執筆時)、会社員

私が生まれたときから17年と11カ月経った春の日に祖母はこの世を去った。それは私たちの誕生日の1週間前のことであった。私たち、というのは私と祖母のことである。上から3番目の孫であった私は、祖母の誕生した日と同じ日にこの世に生を受けたのだ。祖母が亡くなったのは宣告されていた余命からさらに1年の闘病生活の末のことであった。60代という若さであったので、私は美人薄命とはまさにこのことだと思った。

祖母はとても朗らかで美しく、その年齢に見合わぬ若々しさをもっていたが、その反面、なぜか非常に苦労の多い人であった。それでも凛として明るいその姿を、私は幼いながらに尊敬していた。8人の孫の中で、私はどことなく特別扱いされていることに気づいていたが、それは彼女にとっても無意識のことであったのだろう。祖母と同じ日に生まれ、祖母の最も愛する花の名をつけられた私もまた、彼女のことを特別に感じながら、亡くなるまでの18年間を過ごしていた。

闘病生活の最中、容態が急変したといって夜中に駆けつけたことがあったがその時、私だけひどく涙が溢れて止まらなかったことが印象に残っている。大人たちはもちろん、ひとつ年上の従姉妹も、下の弟もそれなりに落ち着いていたし、私も覚悟はしていたはずだった。それなのになぜ自分だけこれほど泣いているのかわからなくなってきても涙が止まることはなかった。同じ日に生まれた人を失う恐怖が、自分の死を彷彿とさせたのかもしれない。そのとき私はひっそりと、しかし確実に近付いている祖母の死期への覚悟を改めるとともに、同じ日に生まれたその人と同じようにうつくしく生き、同じように静かに散りたいと思った。

後藤百合華(ごとう ゆりか)

−−−1997年生まれ、甲南大学4年生(執筆時)、会社員

もし生まれていなかったら、もしあの時死んでいたら、もしそれが起きなかったら

わたしが生まれたとき、わたしは泣いていなかった。

わたしの心の中は恐怖で怯え、身動きすらできなかった。

空が大きく震えていた。

何が起こったのか分からなかったが、今考えれば、それは当然のことであるということに気づく。

それは突然だった。

大きな音でゴゴゴゴォーっと音を立てて私たちの町に襲いかかったのだった。

町は一瞬でめちゃくちゃになった。

わたしとわたしの心は引き裂かれた。

わたしの目の前は真っ赤な炎だった。

お母さんが泣いている。

お父さんが叫んでいる。

だけどその時、わたしはそれが何を意味しているのか分からなかった。

わたしは大きくなった。

わたしはこのことを伝えたくなった。

傷ついた町が元に戻った今も、わたしの心の中にはあの時のことが映る。

もし生まれていなかったら、

もしあの時死んでいたら、

もしそれが起きなかったら、

今 町はどうなっていたのだろう?

いなくなってしまったひと

今も残り続けるひと

みんなのためにわたしはこのことを伝えたい。

そしてわたしがいなくなっても、新しい人たちにこのことを伝えていってほしい。

こんなことは二度と起こってほしくない。

今わたしがいることに感謝して

これから先、生きていきたい。

荒尾 陽大(あらお ようだい)

−−1997年生まれ、甲南大学文学部4年生

わたしが生まれたとき、わたしは泣いていなかった。

わたしの心の中は恐怖で怯え、身動きすらできなかった。

空が大きく震えていた。

何が起こったのか分からなかったが、今考えれば、それは当然のことであるということに気づく。

それは突然だった。

大きな音でゴゴゴゴォーっと音を立てて私たちの町に襲いかかったのだった。

町は一瞬でめちゃくちゃになった。

わたしとわたしの心は引き裂かれた。

わたしの目の前は真っ赤な炎だった。

お母さんが泣いている。

お父さんが叫んでいる。

だけどその時、わたしはそれが何を意味しているのか分からなかった。

わたしは大きくなった。

わたしはこのことを伝えたくなった。

傷ついた町が元に戻った今も、わたしの心の中にはあの時のことが映る。

もし生まれていなかったら、

もしあの時死んでいたら、

もしそれが起きなかったら、

今 町はどうなっていたのだろう?

いなくなってしまったひと

今も残り続けるひと

みんなのためにわたしはこのことを伝えたい。

そしてわたしがいなくなっても、新しい人たちにこのことを伝えていってほしい。

こんなことは二度と起こってほしくない。

今わたしがいることに感謝して

これから先、生きていきたい。

荒尾 陽大(あらお ようだい)

−−1997年生まれ、甲南大学文学部4年生

私は両親の“人生で一番幸せ”の顔を…

私が生まれる○年前、父と母は出会った。

というのも私は両親の過去についてはほとんど知らない。父も母も昔のことを聞いてもあまり詳しく話そうとしない。知っていることと言えばもともと同じ会社の上司と部下であったというぐらいだ。

小学生か中学生の頃、両親に「会社でのお互いのイメージはどうだったか」と聞いてみた。しかし母は「お父さんは営業部でいっつも出張に行っていたからあんまり顔を見たことがなかった」と、父は「もうずいぶん前のことだから忘れてもた」と言う。2人は10歳以上も年が離れているのに今ではとても仲がよく、私は両親がどうして結婚に至ったのか不思議に思った。しかしなにを聞いてもたいしたことを教えてくれない両親に、なにか言えない理由でもあるのかと思い聞くのをやめることにした。

それから数年が経って、昔の私の写真を探していたときに、ある段ボールの存在に気がついた。開けてみると、その中には母が好きだと話していた昔の漫画やCD、ゲーム、恋愛小説、そして大きなアルバムが入っていた。出してみるとサイズは大きいが薄い。開けてみると若い女性が純白の衣装に身を包み、その横には肌が真っ黒な熊のような体形の男性…両親の結婚式の写真だった。

その写真は互いに見つめ合い、“人生で一番幸せ”という顔をしている。その写真を見ていると、2人の過去がわからなくてもなぜだか今の仲のいい姿までうまくつながってしまう、夫婦でいるのが納得できるそんな写真だった。

別のアルバムを見ていて、私は実は両親の“人生で一番幸せ”の顔を二回も見ていたことに気がついた。それは私と弟が生まれた瞬間だ。きっと次の瞬間は私か弟が結婚した時だろう。

その次の瞬間までは、母の愛読書をこっそり読んで、愛について学んでおこうと思う。

柳 実緒(やなぎ みお)

−−−1997年生まれ、神戸芸術工科大学 4年生

私が生まれる○年前、父と母は出会った。

というのも私は両親の過去についてはほとんど知らない。父も母も昔のことを聞いてもあまり詳しく話そうとしない。知っていることと言えばもともと同じ会社の上司と部下であったというぐらいだ。

小学生か中学生の頃、両親に「会社でのお互いのイメージはどうだったか」と聞いてみた。しかし母は「お父さんは営業部でいっつも出張に行っていたからあんまり顔を見たことがなかった」と、父は「もうずいぶん前のことだから忘れてもた」と言う。2人は10歳以上も年が離れているのに今ではとても仲がよく、私は両親がどうして結婚に至ったのか不思議に思った。しかしなにを聞いてもたいしたことを教えてくれない両親に、なにか言えない理由でもあるのかと思い聞くのをやめることにした。

それから数年が経って、昔の私の写真を探していたときに、ある段ボールの存在に気がついた。開けてみると、その中には母が好きだと話していた昔の漫画やCD、ゲーム、恋愛小説、そして大きなアルバムが入っていた。出してみるとサイズは大きいが薄い。開けてみると若い女性が純白の衣装に身を包み、その横には肌が真っ黒な熊のような体形の男性…両親の結婚式の写真だった。

その写真は互いに見つめ合い、“人生で一番幸せ”という顔をしている。その写真を見ていると、2人の過去がわからなくてもなぜだか今の仲のいい姿までうまくつながってしまう、夫婦でいるのが納得できるそんな写真だった。

別のアルバムを見ていて、私は実は両親の“人生で一番幸せ”の顔を二回も見ていたことに気がついた。それは私と弟が生まれた瞬間だ。きっと次の瞬間は私か弟が結婚した時だろう。

その次の瞬間までは、母の愛読書をこっそり読んで、愛について学んでおこうと思う。

柳 実緒(やなぎ みお)

−−−1997年生まれ、神戸芸術工科大学4年生

僕は本気で「こんな家出ていってやる」と思い…

家出をしたことがある。

確か、僕が粗相をしたときに、怒った母親が「そんなことするなら家から出ていけ!」と言ったのを真に受けたのだと思う。

僕を怒った後、祖母の家に行かないといけないから留守番してなさい、と言って家を出た母の車の音が聞こえなくなってから、僕は本気で「こんな家出ていってやる」と思い行動に移したのだ。子供用のおもちゃの車に、お気に入りだった車の本を押し込んだ。

勝手に家の鍵を開けて出ようとする僕をなんとしても引き留めようと泣きながら怒る姉と、何も分からず呑気に「行ってらっしゃい」と手を振る妹を尻目に、僕は家を出た。

どこに行くかなんて決めてなかった。祖父母の家は自分一人じゃとてもじゃないが行けないし、友人の家がどこにあるかも全く知らないし……それほど遠くなくて、自力で行ける場所といえば、幼稚園しかなかった。だからそこに向かうことにした。

幼稚園に着いたら先生がいて、「どうしたの?」「一人でここまで来たの?」といろんなことを聞いてきた。今だから分かるけど、あれは母が到着するまでの時間稼ぎだったと思う。きっと、他の先生がその間に母に連絡したのだろう。しばらくしてから母が迎えに来て、げんこつをひとつ落とされて、僕の家出は終わった。

あれから十数年が経ち、僕は独り暮らしを始めた。

車の免許を取り、毎日ほんものの車に乗っている。

今の生活も、ある意味「家出」だなあ、と思う。

徳岡 澪(とくおか れい)

−−−1998年生まれ、神戸芸術工科大学4年生

*この文は徳岡澪がひとつ年下の弟になり代わって書きました

家出をしたことがある。

確か、僕が粗相をしたときに、怒った母親が「そんなことするなら家から出ていけ!」と言ったのを真に受けたのだと思う。

僕を怒った後、祖母の家に行かないといけないから留守番してなさい、と言って家を出た母の車の音が聞こえなくなってから、僕は本気で「こんな家出ていってやる」と思い行動に移したのだ。子供用のおもちゃの車に、お気に入りだった車の本を押し込んだ。

勝手に家の鍵を開けて出ようとする僕をなんとしても引き留めようと泣きながら怒る姉と、何も分からず呑気に「行ってらっしゃい」と手を振る妹を尻目に、僕は家を出た。

どこに行くかなんて決めてなかった。祖父母の家は自分一人じゃとてもじゃないが行けないし、友人の家がどこにあるかも全く知らないし……それほど遠くなくて、自力で行ける場所といえば、幼稚園しかなかった。だからそこに向かうことにした。

幼稚園に着いたら先生がいて、「どうしたの?」「一人でここまで来たの?」といろんなことを聞いてきた。今だから分かるけど、あれは母が到着するまでの時間稼ぎだったと思う。きっと、他の先生がその間に母に連絡したのだろう。しばらくしてから母が迎えに来て、げんこつをひとつ落とされて、僕の家出は終わった。

あれから十数年が経ち、僕は独り暮らしを始めた。

車の免許を取り、毎日ほんものの車に乗っている。

今の生活も、ある意味「家出」だなあ、と思う。

徳岡 澪(とくおか れい)

−−−1998年生まれ、神戸芸術工科大学4年生

*この文は徳岡澪がひとつ年下の弟になり代わって書きました

お婆ちゃんにランドセルを背負った姿を見せに行った

私が生まれたときから6年後、お婆ちゃんにピンクのランドセルを買ってもらった。とても嬉しかった。

入学式の朝、お婆ちゃんにランドセルを背負った姿を見せに行った。スキップしながら青々とした空を見ながら小学校に向かった。式が終わり教科書をもらう。帰り道、母に手を引かれ黒いコンクリートを見ながら「学校に行きたくない」と言った。自分でもなぜ行きたくないのか分からなかった。

その日から私と家族の戦いだった。

朝になると行きたくないと泣きながら母に訴える。お婆ちゃんは私たちを見守るようにそばにいた・・・そんな日々が続く・・・

ある日お婆ちゃんが倒れた・・それからお婆ちゃんは少しずつ弱って時々私やお母さんが分からなくなる時があった・・・

毎朝、家と学校で母とのバトルが何時間も続く「行きたくない!」と叫ぶ私

「行きなさい!」と叫ぶ母

そして母が諦めると、私はお婆ちゃんの家行く。

弱ったお婆ちゃんが私の泣き腫れた目を見てこう言った「ずーっとお婆ちゃんの隣に居ったらええ、学校行かんでええよ」と言いながら、ピンクのランドセルを私の肩から優しくおろした。母は私の後ろで多分泣いていた・・・

でも・・・私は救われた。

杉原 晴香(すぎはら はるか)

−−−1994年生まれ、陶芸作家

私が生まれたときから6年後、お婆ちゃんにピンクのランドセルを買ってもらった。とても嬉しかった。

入学式の朝、お婆ちゃんにランドセルを背負った姿を見せに行った。スキップしながら青々とした空を見ながら小学校に向かった。式が終わり教科書をもらう。帰り道、母に手を引かれ黒いコンクリートを見ながら「学校に行きたくない」と言った。自分でもなぜ行きたくないのか分からなかった。

その日から私と家族の戦いだった。

朝になると行きたくないと泣きながら母に訴える。お婆ちゃんは私たちを見守るようにそばにいた・・・そんな日々が続く・・・

ある日お婆ちゃんが倒れた・・それからお婆ちゃんは少しずつ弱って時々私やお母さんが分からなくなる時があった・・・

毎朝、家と学校で母とのバトルが何時間も続く「行きたくない!」と叫ぶ私

「行きなさい!」と叫ぶ母

そして母が諦めると、私はお婆ちゃんの家行く。

弱ったお婆ちゃんが私の泣き腫れた目を見てこう言った「ずーっとお婆ちゃんの隣に居ったらええ、学校行かんでええよ」と言いながら、ピンクのランドセルを私の肩から優しくおろした。母は私の後ろで多分泣いていた・・・

でも・・・私は救われた。

杉原 晴香(すぎはら はるか)

−−−1994年生まれ、陶芸作家

赤い塗りもののボンボン入れを持っている

私が生まれたのは太平洋戦争終結の1年半前、昭和19年1月6日である。母が体調を壊し、大阪の関西医大病院で生まれた。兄が一郎なので、太平洋の洋をつけて洋一郎となった。何故か、父の日記をみると、私の誕生は1行のみの記述で、命名も1週間経てからであった。その頃父は松下幸之助御主人との葛藤に悩み、日々紛争していた時で、私は次男だからかまっていられなかったらしい。

赤ちゃんの時はほとんど防空壕で暮らしていた。当時13歳上の長姉は、防火体制の責任者で帰宅できず、会社の塹壕に入っている父にお昼弁当を30分歩いて届けていた。

12歳上の兄は空襲警報が鳴ると、2階の大屋根に竹梯子で上りB29の編隊を見ていた。7歳上の次姉はよく眠る子で、ある時、空襲警報で一家が防空壕へ飛び込んでから、寝ている次姉を忘れてきたことに母が気がついたくらいだ。

父は当時貿易会社の役員であったが、戦争で貿易どころではなく、会社の存続に御主人の左腕として奔走していた。家に帰っては地域の町会長として、配給統制、防火訓練、出世軍人宅のお世話に振りまわされていた。

戦後の混乱期には、庭にあった防空壕の解体と大きな防火池の埋め戻しの作業があり、その大人たちの風景が私の頭の中に今でもぼんやりとある。これが私の最初の記憶で、戦中派の証しかもしれない。

そして父は会社の方向転換で、ご主人を助けるために48歳にして勇退独立。そして母は裏庭で自給自足のためにサツマイモ以外は何でもつくっていた。私は横にいて、ナンバキビやサトウキビ作りを手伝い。おやつと言えば庭の柿やブドウであった。今も同じ秋だが、その頃見た、赤トンボの可愛らしさとコスモスの可憐さが忘れられない。

これは生まれて間もないころの写真で、赤い塗りもののボンボン入れを持っている。

70数年たった今も、其れは、私の手許に守り神としてある。(平成30年10月10日記)

前川 洋一郎(まえかわ よういちろう)

−−−1944年生まれ、老舗ジャーナリスト、公益資本主義推進協議会理事

私が生まれたのは太平洋戦争終結の1年半前、昭和19年1月6日である。母が体調を壊し、大阪の関西医大病院で生まれた。兄が一郎なので、太平洋の洋をつけて洋一郎となった。何故か、父の日記をみると、私の誕生は1行のみの記述で、命名も1週間経てからであった。その頃父は松下幸之助御主人との葛藤に悩み、日々紛争していた時で、私は次男だからかまっていられなかったらしい。

赤ちゃんの時はほとんど防空壕で暮らしていた。当時13歳上の長姉は、防火体制の責任者で帰宅できず、会社の塹壕に入っている父にお昼弁当を30分歩いて届けていた。

12歳上の兄は空襲警報が鳴ると、2階の大屋根に竹梯子で上りB29の編隊を見ていた。7歳上の次姉はよく眠る子で、ある時、空襲警報で一家が防空壕へ飛び込んでから、寝ている次姉を忘れてきたことに母が気がついたくらいだ。

父は当時貿易会社の役員であったが、戦争で貿易どころではなく、会社の存続に御主人の左腕として奔走していた。家に帰っては地域の町会長として、配給統制、防火訓練、出世軍人宅のお世話に振りまわされていた。

戦後の混乱期には、庭にあった防空壕の解体と大きな防火池の埋め戻しの作業があり、その大人たちの風景が私の頭の中に今でもぼんやりとある。これが私の最初の記憶で、戦中派の証しかもしれない。

そして父は会社の方向転換で、ご主人を助けるために48歳にして勇退独立。そして母は裏庭で自給自足のためにサツマイモ以外は何でもつくっていた。私は横にいて、ナンバキビやサトウキビ作りを手伝い。おやつと言えば庭の柿やブドウであった。今も同じ秋だが、その頃見た、赤トンボの可愛らしさとコスモスの可憐さが忘れられない。

これは生まれて間もないころの写真で、赤い塗りもののボンボン入れを持っている。

70数年たった今も、其れは、私の手許に守り神としてある。(平成30年10月10日記)

前川 洋一郎(まえかわ よういちろう)

−−−1944年生まれ、老舗ジャーナリスト、公益資本主義推進協議会理事

頑張りや!わしらはサポーターやからな…

私が生まれてから44年後、ワインの資格を取った。ワインの世界にハマっていったキッカケはソムリエのこの一言。

「ワインのラベルが読めるとそのワインを飲まなくても、大方の味の見当がつくようになる」

40歳から勤めた小酒販店でワイン担当になり、毎月約15名ほど集まるワインの勉強会に参加するようになった。その会社の当時の女性社長は教育に熱心な方で、わざわざソムリエを呼んでいたのだ。

またある時そのソムリエが言った。

「資格を取るのには勉強するから、いろいろ知識が増えお客様とお話しできる。つまり仕事が楽しくなる」

今以上に仕事が楽しくなるのだ!

どう楽しくなるのだ⁉︎

その世界を覗いてみたい!

そこに行ってみたい‼︎

そして今、その世界にいる

「ご縁」でやってきた新長田。

JR新長田駅に降りたったのは2回目であり、「鉄人」を見たのも2回目だった。そのくらい見知らぬ土地に今根づこうとしているのは、「長田」という土地柄は良い意味で下町とわかったからだ。

それは、チャレンジショップを始めて、約1ヶ月経った頃、高齢のご婦人2人がグラスワイン1杯無料券を持って来店された時の事。

楽しそうに飲みながら

「美味しいなぁ、Aさんに紹介したげよかぁ」

「あの人あかんわ、お金ないもん、ワインやでぇ」

「そんならBちゃんは?あの子若いし〜」

「ホンマやなぁ、Bちゃんにゆうたげよ〜、若いからワイン飲むやろ〜」

と会話していた。

帰りがけに「お姉さん、美味かったわ、ありがとう!友達連れてまた来るわな」と言って帰られたの14:30頃。なんと!その日の16:30に本当にその「Bちゃん」さんを連れて来たのである。「また来るわな」は普通、挨拶言葉である。それが、その日のうちに本当に友達を連れてくるとは!そしてその「Bちゃん」さんはワインを買って帰り、後日お一人のご婦人はそのワインをたいそう気に入って九州の妹さんにと、1ダース(12本)送ったのである。

また、こんな事もあった。とあるご夫婦が通りががりに店に入って、陳列やアテのアドバイスを親身になってしてくれた。

「長田でどれだけワイン飲む人おるかわからんけど、頑張りや!わしらはサポーターやからな」と言ってくれ、今も何人もの友達を連れてワインを飲みに来てくれる。

外から見る長田となかに入った長田は違うのだ。こんな人達がいる街なら、私でもお店が出来るのではと思い、アスタくにづか2番館にワインシャップを開いたのである。

1本のワインが食卓にあることで、食卓が華やぎ、会話が生まれていく。

つまり人生が豊かになっていく・・・・・そんなお手伝いをしていきたい。

赤井 美佳(あかい みか)

−−−1964年生まれ、プティ マイ ソムリエ代表

私が生まれてから44年後、ワインの資格を取った。ワインの世界にハマっていったキッカケはソムリエのこの一言。

「ワインのラベルが読めるとそのワインを飲まなくても、大方の味の見当がつくようになる」

4 0歳から勤めた小酒販店でワイン担当になり、毎月約15名ほど集まるワインの勉強会に参加するようになった。その会社の当時の女性社長は教育に熱心な方で、わざわざソムリエを呼んでいたのだ。

またある時そのソムリエが言った。

「資格を取るのには勉強するから、いろいろ知識が増えお客様とお話しできる。つまり仕事が楽しくなる」

今以上に仕事が楽しくなるのだ!

どう楽しくなるのだ⁉︎

その世界を覗いてみたい!

そこに行ってみたい‼︎

そして今、その世界にいる

「ご縁」でやってきた新長田。

JR新長田駅に降りたったのは2回目であり、「鉄人」を見たのも2回目だった。そのくらい見知らぬ土地に今根づこうとしているのは、「長田」という土地柄は良い意味で下町とわかったからだ。

それは、チャレンジショップを始めて、約1ヶ月経った頃、高齢のご婦人2人がグラスワイン1杯無料券を持って来店された時の事。

楽しそうに飲みながら

「美味しいなぁ、Aさんに紹介したげよかぁ」

「あの人あかんわ、お金ないもん、ワインやでぇ」

「そんならBちゃんは?あの子若いし〜」

「ホンマやなぁ、Bちゃんにゆうたげよ〜、若いからワイン飲むやろ〜」

と会話していた。

帰りがけに「お姉さん、美味かったわ、ありがとう!友達連れてまた来るわな」と言って帰られたの14:30頃。なんと!その日の16:30に本当にその「Bちゃん」さんを連れて来たのである。「また来るわな」は普通、挨拶言葉である。それが、その日のうちに本当に友達を連れてくるとは!そしてその「Bちゃん」さんはワインを買って帰り、後日お一人のご婦人はそのワインをたいそう気に入って九州の妹さんにと、1ダース(12本)送ったのである。

また、こんな事もあった。とあるご夫婦が通りががりに店に入って、陳列やアテのアドバイスを親身になってしてくれた。

「長田でどれだけワイン飲む人おるかわからんけど、頑張りや!わしらはサポーターやからな」と言ってくれ、今も何人もの友達を連れてワインを飲みに来てくれる。

外から見る長田となかに入った長田は違うのだ。こんな人達がいる街なら、私でもお店が出来るのではと思い、アスタくにづか2番館にワインシャップを開いたのである。

1本のワインが食卓にあることで、食卓が華やぎ、会話が生まれていく。

つまり人生が豊かになっていく・・・・・そんなお手伝いをしていきたい。

赤井 美佳(あかい みか)

−−−1964年生まれ、プティ マイ ソムリエ代表

いまでも「匂の梅」という祠に…

道真が神戸を語る

私が生まれたとき、自分が「右大臣」になるなんて、思ってもみなかった。それがアカンかったな。左大臣の「時平」が、私に「大宰府にゆけ」と言ったんじゃ。「左遷(させん)」というらしい。

京都から牛車に乗って、九州の博多までの旅じゃった。神戸までは船旅で、おつきは年老いた家臣がひとり、見張りの者がふたりいてそりゃあ窮屈やった。

思いだすなあ、それでも、神戸の人は親切やった。和田岬をこえ淡路島がみえた。「真野の浦」の港についたとき、いい「梅の香り」がしたんじゃ。いまでも「匂の梅」という祠(ほこら)に植わっている梅じゃった。

近所の村人がお茶をもってきてくれた。「なにか書を」と所望されたんで「継本さん」やったかな、その人の名前を書いてあげた。いまも大切にしとることじゃろう。「梅ヶ香(うめがか)」という地名も残して、つぎは西国街道の「板宿」やった。夕方に着いたんで、村民が「板で囲んだ宿」を作ってくれた。梅の木もあったな。「松はおらへんのか」と言うたらあわてて飛んできよった。村民は今でも「飛松」って、おもしろがっておる。

街道沿いの「前田さん」もお金持ちでな、井戸水でお茶をたててくれた。「菅の井」と言っておった。そこから明石の友人のとこまで行ったんじゃ。途中の須磨でも漁師が綱を敷いて休ませてくれた。神戸はいまでも、外からの人に親切な町やなあ。

和田幹司(わだ かんじ)

−−−1943年生まれ、コニカミノルタに37年間勤務、著書に「グレーター真野の町から―震災21年の報告―」など

道真が神戸を語る

私が生まれたとき、自分が「右大臣」になるなんて、思ってもみなかった。それがアカンかったな。左大臣の「時平」が、私に「大宰府にゆけ」と言ったんじゃ。「左遷(させん)」というらしい。

京都から牛車に乗って、九州の博多までの旅じゃった。神戸までは船旅で、おつきは年老いた家臣がひとり、見張りの者がふたりいてそりゃあ窮屈やった。

思いだすなあ、それでも、神戸の人は親切やった。和田岬をこえ淡路島がみえた。「真野の浦」の港についたとき、いい「梅の香り」がしたんじゃ。いまでも「匂の梅」という祠(ほこら)に植わっている梅じゃった。

近所の村人がお茶をもってきてくれた。「なにか書を」と所望されたんで「継本さん」やったかな、その人の名前を書いてあげた。いまも大切にしとることじゃろう。「梅ヶ香(うめがか)」という地名も残して、つぎは西国街道の「板宿」やった。夕方に着いたんで、村民が「板で囲んだ宿」を作ってくれた。梅の木もあったな。「松はおらへんのか」と言うたらあわてて飛んできよった。村民は今でも「飛松」って、おもしろがっておる。

街道沿いの「前田さん」もお金持ちでな、井戸水でお茶をたててくれた。「菅の井」と言っておった。そこから明石の友人のとこまで行ったんじゃ。途中の須磨でも漁師が綱を敷いて休ませてくれた。神戸はいまでも、外からの人に親切な町やなあ。

和田幹司(わだ かんじ)

−−−1943年生まれ、コニカミノルタに37年間勤務、著書に「グレーター真野の町から―震災21年の報告―」など

…祝われる生があれば、悲しみのなか送り出される死がある

私が生まれたときのことを知っている人はどれくらいいるだろうか。当事者である私は知らない、私の始まり。一体どれだけの人が関わったのだろう。

高校を卒業し、出産が身近になった。同世代の友人で出産を経験する人が増えたためだ。SNSで友人の妊娠を知る。SNSで友人の出産を知る。SNSで友人の子どもの成長を知る。成長した友人の子は私を知らないが、私も友人の子の生誕と成長を祝った一人となる。「おめでとう」とコメントをするだけでも、その子の生誕に関わった人物となり得る。画面上で微笑ましく成長を見届ける自分の姿は気味が悪い気もするが、現代らしいといえば腑に落ちる。

自分に置き換えてみる。私が生まれた時は現代のようにSNSなどない。私の生誕と成長を知っている人の数は、友人の子に比べて減るだろうか。それでも、身内の他に私の知らない誰かが、私の生誕と成長を祝った事実があるかもしれない。私は母から情報を得て、私の生誕と成長を祝った事実のある母の友人を訪ねることにした。

遠く離れた母の地元にその女性はいた。身内でもなければ記憶のほんの、ほんの片隅にしか存在し得ない人間にいきなり「会いたい」と言われれば普通なら戸惑うだろうが、彼女はすんなりと受け入れてくれた。独身だからであろうか、母と同い年のはずの彼女は少し若く見えた。彼女は酒が好きらしく一緒に飲んだ。私は一体誰と飲んでいるのだろう。出会うこともなかったであろう人間とふたりで酒を飲み、浅いような深い話をする。不思議な感覚に浸り、未知のアルコールが私を酔わせた。「独りは楽でいいよ、たまに、寂しいけど」。彼女がふと呟いたこの言葉だけが、私の記憶に残った。

ほろ酔い気分で帰りながら、私はふと考えた。迎えられ、祝われる生があれば、悲しみのなか送り出される死がある。私は無事、多くの人に祝われながら生誕したが、果たして私の死を送り出してくれる人間はどれほどいるだろうか。冷たい夜風に、まだ熱い心臓が浮かび上がるようだった。

平田 優華(ひらた ゆうか)

−−−1997年生まれ、甲南大学4年生(執筆時-2018)、会社員

私が生まれたときのことを知っている人はどれくらいいるだろうか。当事者である私は知らない、私の始まり。一体どれだけの人が関わったのだろう。

高校を卒業し、出産が身近になった。同世代の友人で出産を経験する人が増えたためだ。SNSで友人の妊娠を知る。SNSで友人の出産を知る。SNSで友人の子どもの成長を知る。成長した友人の子は私を知らないが、私も友人の子の生誕と成長を祝った一人となる。「おめでとう」とコメントをするだけでも、その子の生誕に関わった人物となり得る。画面上で微笑ましく成長を見届ける自分の姿は気味が悪い気もするが、現代らしいといえば腑に落ちる。

自分に置き換えてみる。私が生まれた時は現代のようにSNSなどない。私の生誕と成長を知っている人の数は、友人の子に比べて減るだろうか。それでも、身内の他に私の知らない誰かが、私の生誕と成長を祝った事実があるかもしれない。私は母から情報を得て、私の生誕と成長を祝った事実のある母の友人を訪ねることにした。

遠く離れた母の地元にその女性はいた。身内でもなければ記憶のほんの、ほんの片隅にしか存在し得ない人間にいきなり「会いたい」と言われれば普通なら戸惑うだろうが、彼女はすんなりと受け入れてくれた。独身だからであろうか、母と同い年のはずの彼女は少し若く見えた。彼女は酒が好きらしく一緒に飲んだ。私は一体誰と飲んでいるのだろう。出会うこともなかったであろう人間とふたりで酒を飲み、浅いような深い話をする。不思議な感覚に浸り、未知のアルコールが私を酔わせた。「独りは楽でいいよ、たまに、寂しいけど」。彼女がふと呟いたこの言葉だけが、私の記憶に残った。

ほろ酔い気分で帰りながら、私はふと考えた。迎えられ、祝われる生があれば、悲しみのなか送り出される死がある。私は無事、多くの人に祝われながら生誕したが、果たして私の死を送り出してくれる人間はどれほどいるだろうか。冷たい夜風に、まだ熱い心臓が浮かび上がるようだった。

平田 優華(ひらた ゆうか)

−−−1997年生まれ、甲南大学4年生(執筆時-2018)、会社員

11月28日 孝代 1 ヵ月目、欠伸している…母の日記から

私が生まれたとき、1956(昭和31)年は“もはや戦後ではない”と言われていた時代でした。

私は、本州最南端の町串本町で生まれました。祖父は、その町で「タイムス」という小さな新聞社と、映画館を経営していましたから、私の知らない人にも私は知られていました。

その太平洋を望む小さな町から、日本海沿いの島根県の小さな村で育ちました。父の仕事の関係でした。その頃は「38(さんぱち)豪雪」と後に記録されたくらい大雪が降りました。裕福ではなかったはずなのですが、私にとっては幸せな子ども時代でした。それから、いきなり大都会の大阪に移り、今の六甲山の懐、阪神間の芦屋に住んで約40年になりました。

この美しく住みやすい街で、1995年1月17日、阪神・淡路大震災に遇いました。

買ったばかりの神戸家具である堅牢なライティングビューローが、私を守ってくれ、母も奇跡的に和箪笥から逃れ、命をとりとめることができました。震災の当日、毛布1枚を持ち、ようやく母と身をおく場所を見つけたのは、精道中学の体育館の2階のバルコニーで、コンクリートの上でえびのように丸くなって横になりました。画用紙に大きく丸く描いたかのような赤い満月が、窓から見えていました。

水平線がまあるく見える串本町から、流れ流れて今私は、この神戸の地に生きています。家族は亡くなり、私一人になりました。

しかし、生まれた時からの幸せな記憶の中で、私はやはり今でも幸せに生きています。

潮崎孝代(しおざき たかよ)

−−−1956年生まれ、神戸市総合インフォメーションセンター

私が生まれたとき、1956(昭和31)年は“もはや戦後ではない”と言われていた時代でした。

私は、本州最南端の町串本町で生まれました。祖父は、その町で「タイムス」という小さな新聞社と、映画館を経営していましたから、私の知らない人にも私は知られていました。

その太平洋を望む小さな町から、日本海沿いの島根県の小さな村で育ちました。父の仕事の関係でした。その頃は「38(さんぱち)豪雪」と後に記録されたくらい大雪が降りました。裕福ではなかったはずなのですが、私にとっては幸せな子ども時代でした。それから、いきなり大都会の大阪に移り、今の六甲山の懐、阪神間の芦屋に住んで約40年になりました。

この美しく住みやすい街で、1995年1月17日、阪神・淡路大震災に遇いました。

買ったばかりの神戸家具である堅牢なライティングビューローが、私を守ってくれ、母も奇跡的に和箪笥から逃れ、命をとりとめることができました。震災の当日、毛布1枚を持ち、ようやく母と身をおく場所を見つけたのは、精道中学の体育館の2階のバルコニーで、コンクリートの上でえびのように丸くなって横になりました。画用紙に大きく丸く描いたかのような赤い満月が、窓から見えていました。

水平線がまあるく見える串本町から、流れ流れて今私は、この神戸の地に生きています。家族は亡くなり、私一人になりました。

しかし、生まれた時からの幸せな記憶の中で、私はやはり今でも幸せに生きています。

潮崎孝代(しおざき たかよ)

−−−1956年生まれ、神戸市総合インフォメーションセンター